(二)群体人体生理节律的统计规律:

由于人体生理节律的起始点是人的生日,足够大一群人(群体)的生日在一段长时间内(23日/28日/33日)的分布是均匀的。根据统计学的原理我们明显可以发现:人体生理节律对群体的影响是均衡的,即群体的整体生理节律指数在一个常数上下波动;波动的幅度与群体的数量又成反比关系。运用这一规律调节群体人员结构,达到优化整体状态以确保人力资源的质量。

二、人体生理节律早期在企业管理中的应用

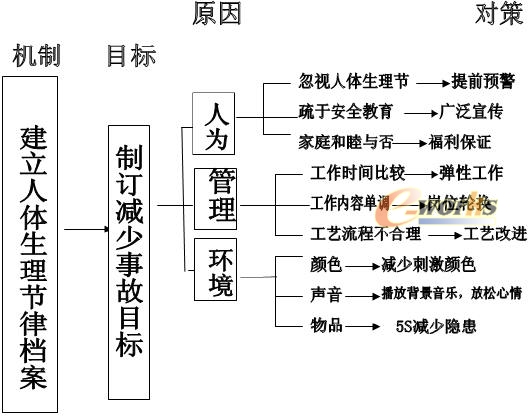

人体生理节律中的周期性低潮期或临界期是一种潜在事故隐患的生理基础,基于此认识而建立的安全预警机制早已在安全生产管理中有所体现,目的在于最大限度的预警减灾。基本的做法都是:

但受计算技术的局限,更重要的是"以人为本"的理念的淡薄,难于使人力资源得以合理运用。造成对人体生理节律的应用范围窄,层次浅,定量化研究和应用不多等弱点。

三、人体生理节律应用于HR和ERP的探索:

(一)在HR和ERP系统中引入人体生理节律的概念,将人力资源的管理由"量"的管理向"质"的管理深化。

ERP的精髓思想之一就是对企业资源使用进行计划与控制,得到最优化的投入/产出结果。如将人体生理节律应用于嵌入ERP中的HR管理系统,并与能力计划和车间控制高度集成,一定能够充分贯彻:在尊重个人尊严、不妨碍身体健康的前提下,发挥个体和群体的最大潜质。

具体的应用原理是:将以往人力资源的个体计量标准由静态的"人·时间 "向随时间而变化的人体生理节律指数集合(Σ(T体力,T情绪,T智力))过渡。这一概念的变革,是对作为企业资源的人力在生产活动中"能力"属性由量到质的诠释,并附上时间动态趋势,对劳动力安排、时间管理提供了更加科学合理的系统解决方案。例如:现有的ERP系统主生产计划及能力需求计划中,对人力能力的衡量指标--定额工时仅为静态的主观性指标,没有明确何种体力、情绪、智力状况的一个人才能定义成"工时"中的"标准人",引入一个常态的人体生理节律指数作为"工时"中的"标准人"的定义指标即可解决此问题。想对应的是,对负荷和能力进行对比分析、反馈并调整时,任何生产进度的实际工时亦应转化成相应时区人体生理节律指数总和,这样得到超负荷或负荷不足的结果更贴近实际情况,便于科学地指导生产。

(二)引入约束理论的ERP解决人体生理节律所构成的人力资源"瓶颈"

由于人体生理节律的客观存在,可以将企业整体人力资源作为一个随时间而变化的投入产出系统,如果其中一个阶段的产出取决于前面一个或几个阶段产出的话,那么,是那个产出率最低的环节决定着整个系统的产出水平。换句话说:人力资源系统链条的强度是由它最薄弱的环节来决定的,某一时刻的某一环节的人体生理节律状况就构成了对整个系统产出的"约束", 且这种约束是动态转移的。构成约束的人体生理节律或是体力、情绪、智力三种的综合指数,或仅是其中一种,欲解决资源性瓶颈问题就要利用TOC理论,在ERP中针对人员生理节律综合指数的约束算法。

TOC(Theory of Constraints,简称TOC)是在优化生产技术(Optimized Production Technology, 简称OPT)的基础上发展起来的一种对能力控制的管理哲理。把重点放在瓶颈工序上,保证瓶颈工序不发生拥塞。提高瓶颈工作中心的利用率,从而得到最大的有效产出。根据不同的产品结构类型、工艺流程和物料流动的总体情况,设定管理的控制点。

将TOC理论结合人体生理节律运用在ERP中的模式:主生产计划比喻为" 鼓",根据构成瓶颈资源的总体人体生理节律的优化状态确定物流量,作为约束全局的"鼓点",控制在制品库存量;在瓶颈和总装工序前设有缓冲,保证起制约作用的瓶颈资源得以充分利用,以实现企业最大的产出;所有需要控制的工作中心如同用一根传递信息的绳子牵住的队伍,按同一节拍(在瓶颈上的单位时间产出)在保持均衡的在制品库存,保持均衡的物料流动条件下进行生产。

上述实例带来深层次的启示:

人体生理节律的应用仅仅是对人力资源的表层开发,深度的潜值还有许多待开发,将对生产力的提升具有很大的边际贡献。说明树立起以人为本的管理理念就是明确人力资源是构成生产力的基本要素,此要素的能力是可依据管理加以调控的,生产力的构成模式由F(劳动力,资本,土地,……)演化为F((管理因子*劳动力) ,资本,土地,……)。作为管理工具的HR和ERP管理系统结合起来依据这一理论依据,进一步研究影响人力资源潜力的本质因素,是有相当的深远意义的。