4.2初步计算结果分析

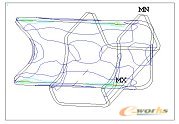

初步分析表明,桥壳高应力点在管段与中间段过度弧(距中心0.274-0.30米)处,该处是平衡杆加强板和桥壳焊缝,该点非常接近桥壳对焊缝与琵琶段的三角接板对焊位。从桥壳敏感部位局部的结果,可见该段基本上是弯曲工作状态。焊点位存在较大连接力,导致焊缝应力名义值达到500多Mpa,必然在桥壳焊缝同一部位的高应力,如图7所示。

可以说,桥壳断裂问题主要因素是:壳体强度已饱和,增加平衡杆作用后,最大应力再提高18%,最大应力已达337-345 Mpa ,强度明显不足。另一个因素是该部位存在桥壳和平衡杆支座板焊缝聚会,焊缝虽在桥的中部,但焊缝的应力很高,易引起疲劳裂纹。

改进建议是:1、加大桥管尺寸,根本上提高桥壳弯曲强度;2、加大与琵琶段过度圆弧,降低该处应力集中度;3、尽可能向外移动平衡杆支座点尺寸,降低支座力和桥壳敏感部位的附加弯矩;4、减小平衡杆支座尺寸,错开焊缝过份接近,避免相互影响;5、减薄平衡杆支座板尺寸、采用自动焊接技术、考虑在焊缝端应用断续焊缝等,以减小焊接影响。第一点可根本性改善,其它单条应用不一定能够解决寿命问题。

4.3平衡杆支座对桥壳作用分析

根据初步计算分析,验证了桥壳问题产生在D F G 位,应力高达290 Mpa,发现了平衡杆支座板焊接部位有高应力等情况,判断分析疲劳源可能发生在G点。排除加大桥管的改进,分析工作重点放在平衡杆支座板和焊接部位结构分析和改进上。

图8 支座板的高应力梯度图

平衡杆支座板对桥壳作用力是呈左右反对称的,即“只有车身倾斜的一方,支座板对桥壳作用力是与桥壳主工作力是叠加的”。仅限于支座板对桥壳作用力向下的情况,支座板与桥壳间通过焊点相互传递作用力,可见垂直作用力主要分布焊缝两端,中间数值低并呈反方向。轴向力在焊缝两端数值高,方向相反,清楚地表明了支座板和桥壳之间作用力关系,焊缝对桥壳单元产生的作用力大体呈悬索形。说明了:“U”形支座板有较大的弯曲刚度,在它存在的一段内,它约束了原来桥壳的弯曲变形,从而在焊缝两端产生高应力。从结果看到,即使没有侧倾角,该处应力依然很高,高应力数据85%是结构性的、15%左右为车身倾斜时平衡杆作用力产生的。前者为改进结构设计提供了空间,而后者只要有平衡杆就是必然存在的。

支座板设计,除功能需要外,结构强度方面考虑:必须保证平衡杆支座自身强度;尽可能减小对桥壳(高应力区)产生附加应力和焊缝应力集中。两者实际上是互相包容的。从计算结果可见,如图8所示,支座板的高应力实际上是因焊点局部高应力引起的。支座板其它部位应力很低,这样支座板的改进方向就十分明确:“软化支座板,减少对壳体的附加约束。”

4.4 改进方案研究

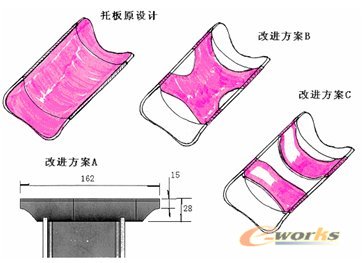

综合分析支座板结构,设计三个改进方案都去掉原设计中向外沿伸的“耳字形”托板,考虑到:车身侧倾一方,平衡杆对桥壳是下拉作用,托板不起力传递作用;另一侧,虽是上推作用,它与主载荷是相减的。同时因制造平衡杆支座高应力分布等因素,对桥壳的托起作用也明确。更主要的是因为它使得支座板刚度加大,令焊缝端点处于“凹口”状态,增加了焊缝端点的应力集中度。出于同样理由,各改进方案都将支座板两端中部剪为内凹入形,使得焊缝端点处于“稍尖”状态,减少焊缝端点应力集中。

针对减小支座板弯曲刚度,使它与桥壳弯曲变形协调。A方案将半圆形支座板弧高减为28毫米;B方案只将支座板中间剪成凹弧,焊缝在中部断开;C方案是B方案的进一步,将支座板中间剪开,成为断开的两个“I字形”板,它靠下面的槽形平衡杆安装架连接,如下图所示。

几种方案计算结果

从结果可见,方案A效果不好,焊缝长度没改变,主要是焊缝下移后,离开了桥壳弯曲中心面,比弯曲中心大的桥壳轴方向延伸变形受到约束,造成轴方向约束力加大;方案B呈理想方向变化,但力度不够;方案C是较理想,壳体应力基本持平,Sv有所下降,焊缝S1有大幅度下降,但其位远离桥壳高应力部位。座板S1也呈下降态。所以从结构改进角度评价,不增加桥壳和支座板应力,同时降低焊缝高应力。

5 结束语

本文对车后桥分析是建立在简化约束及假设基础上,计算研究得到的结论是:方案C较理想,可达到不增加桥壳应力下,有效压低焊缝应力,如前期实验的疲劳源发生在焊缝上,属于平衡杆支架焊接方面的问题,改进方向是尽可能弱化平衡杆支座刚度,降低对桥壳的附加约束并减小焊缝应力。但如果疲劳源发生在桥壳过度段(D、F点),改进方案的效果很难预测。因此,应用CAE方法进行优化设计,对不同产品结构零件,分析须对实验疲劳断口进行研究,判断疲劳源位置,同时,需要通过评价数据库进行评价,在没有评价数据库的条件下,对上述桥壳的高应力,其疲劳强度情况还有待进一步研究。

[参考文献]

[1] [德]约森•赖姆佩尔 著 王瑄译《悬架元件及底盘力学》 长春:吉林科学技术出版社,1992

[2] 杜平安 《结构有限元分析建模方法》 北京:机械工业出版社,1998

[3] 朱茂桃 陈昆山 《农用运输车后桥壳体的结构分析》 农业机械学报 2001、第2期

注:本稿件来自安世亚太10周年优秀论文。

e-works为本文独家网络发布平台,本文所有内容,其他网站和平面媒体不得在未经授权的情况下以转载、复制或其他方式变相传播,违者负法律责任。