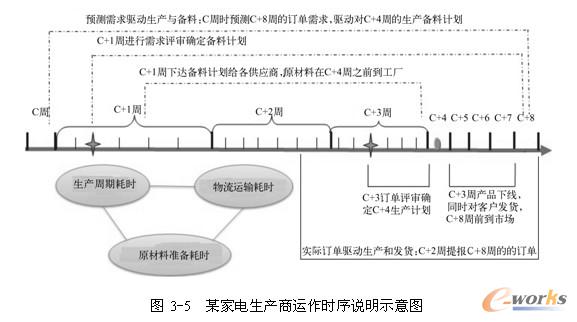

该家电生产商是由上游的原材料供应商直接对其进行原材料与零部件供应,生产商负责部分关 键部件生产和家电产品组装,生产商有自己的销售公司覆盖全国各地,销售终端有3种模式:自 营专卖店、大型电器连锁零售商以及大型商厦销售门店。销售终端由生产商当地的销售公司负责 协调和管理。补货模式为每周补货,生产商的短期执行计划就是自然周。由于原材料生产供应、 生产周期耗时以及物流补货耗时,生产商从开始进行需求预测到最终完成补货需要8周左右的时 间。具体运作时序说明示意图如图3-5所示。

运作执行步骤说明如下:

1)每周生产商分布在各地的销售部门必须提报C+8周的市场需求预测,然后据此在每周的周末生成各产品在各市场区域的C+8周的订单需求。目的是为了在C+1周作需求预测评审,以确定对其上游供应商的原材料订货,同时让生产部门准备相应的生产能力,即驱动对C+4周的生产作物料和产能准备。

2)C+1周进行需求预测评审,以确定原材料的采购订货和生产准备。预测评审完成后,通知上游供应商进行原材料生产,原材料必须在C+4周前到达指定工厂。

3)各销售终端在C+2周提报C+8周对产品的需求订单。

4)在C+3周时结合收集到的对C+4的原材料准备情况以及C+4的产能准备情况进行订单评审。最后确定C+4周的实际生产数量,同时确定对各销售终端在C+8周的实际订单供应量。

5)C+4周进行正式生产,产品下线后就安排物流发运。

6)C+5周到C+7周进行产品物流交付,确保产品在C+8周之前能到达各地的目标市场。

通过上述过程我们可以清楚地看出,为了能让终端客户在终端零售商处进行产品购买时,可及 时地满足需求,生产商的供应链需要提前8周就开始运作,每周的市场需求都需要经过两次不同 的评审。第一次是预测评审,提供给供应商作原材料准备,原材料在C+2周进行生产,在C+3周 送货,C+4周之前到工厂,所以在供应链上将保有1周的原材料库存。第二次是订单评审,确定最终的生产数量,在C+4周产品生产完毕,然后在C+8周之前送到市场,所以供应链上将拥有3周的 在途产品库存。因此,从原材料供应到市场销售的这段供应链上将总共会持有1周的原材料库存 和3周的产品库存,另外还需要加上C+4周生产周的库存。所以这段供应链上因为时滞效应而必须 持有5周的库存。

为了方便从量上分析和说明时滞效应对企业供应链的影响,在此做一些基本的假设:

生产商对市场仅销售同一系列的产品,每周销售数量为1万台,市场零售价为4000元每台。

生产商对市场仅销售同一系列的产品,每周销售数量为1万台,市场零售价为4000元每台。

单台原材料平均成本为1000元。

单台原材料平均成本为1000元。

单台产品平均生产人工费用为200元,生产费用为300元。

单台产品平均生产人工费用为200元,生产费用为300元。

单台产品平均出厂价为2000元。

单台产品平均出厂价为2000元。

那么我们就可以计算出生产商在生产该系列产品时,从原材料供应到生产,再到市场零售这段 供应链上的库存资金占用情况:

C+3周原材料供应商的在途原材料库存为1千万元。

C+3周原材料供应商的在途原材料库存为1千万元。

C+4周生产周,原材料在库库存1千万元,生产成本在库库存约5百万元。

C+4周生产周,原材料在库库存1千万元,生产成本在库库存约5百万元。

C+5,C+6,C+7为产品运输周,共计3周,每周的产品价值为2千万元,所以产品在途库存价 值为6千万元。

C+5,C+6,C+7为产品运输周,共计3周,每周的产品价值为2千万元,所以产品在途库存价 值为6千万元。

在不计算由于需求波动以及牛鞭效应而需要设置相应原材料安全库存以及产品安全库存的情况 下,供应链为了满足在C+8周时客户可以及时得到产品交付,供应链上需要持续占用8千5百万元 的库存资金,而且其市场销售额为4千万元,生产商的销售额为2千万元。生产商的回款一般都是 在产品销售完成之后,由销售终端回款给生产商,回款的平均周期至少为一个月。

如果要考虑需求波动和牛鞭效应的影响,为了生产安全以及市场销售安全。生产商则需要原材 料供应环节拥有至少一周的原材料安全库存,价值为1千万元;在市场销售环节,增设两周的产 品安全库存,价值4千万元。所以,供应链上还需要增加5千万元的资金占用,即整个供应链上的 长期资金占用将达到1亿3千5百万元,而生产商每年的销售额为2亿4千万元。由此可见时滞效应严重地占用了企业的流动资金,增加了生产商的资金压力,更重要的是这将侵蚀企业的利润。

ICP经营许可证:鄂B2-20080078

(于2003年首获许可证:鄂B2-20030029)

鄂公网安备:420100003343号

© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有

投诉举报电话:027-87592219