第二章 第2章 轮胎力学

第二节 2.2 轮胎侧向力的产生

221轮胎和侧偏角

一般来说,当车辆直线行驶时,车轮的旋转平面(其航向)与其行驶方向是一致的。换言之,车轮的行驶方向位于其旋转平面内。然而,当车辆产生侧向运动或/和横摆运动时,车轮的行驶方向就可能会跑出其旋转平面。

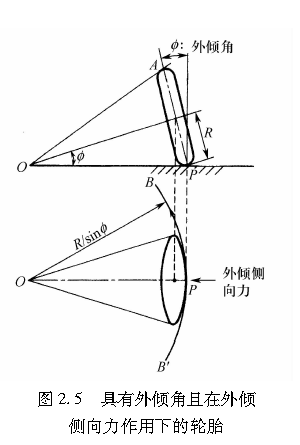

图2.1为车轮的俯视图,其中图a表示车轮的行驶方向位于其旋转平面内的情况;而图b表示车轮的行驶方向不在其旋转平面内的情况,也就是所谓的伴有侧向滑动的情况。车轮的行驶方向与车轮旋转平面(即车轮的航向)之间的夹角被称为侧偏角。

车辆在行驶过程中,其车轮受到沿行驶方向作用的驱动力、制动时产生的制动力以及一直存在着的滚动阻力。如果车轮发生如图2.1b所示的侧滑时,将会产生垂直于车轮旋转平面的力,我们可以将其视为车轮发生侧向滑动时抵抗侧滑的反作用力,这也是车辆实现独立运动所必须依赖的、非常重要的力,我们通常称之为侧向力。而在垂直于车轮旋转平面的分力被称为侧偏力。当侧偏角很小时,可以认为侧偏力与侧向力相同。

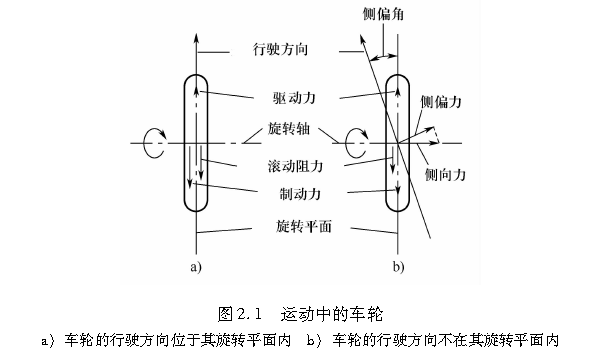

上述侧向力可由图2.2所示的流体动力学中的升力给予解释,侧向力对应于在流体中以迎面角前进的物体所受到的升力。

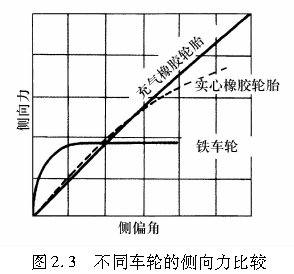

尽管轮胎有很多种,但在做伴有侧滑的转动时,都会产生垂直于车轮旋转面的力。图2.3比较了在小侧偏角情况下,充气橡胶轮胎车轮、实心橡胶轮胎车轮和铁车轮分别产生的侧向力。

由图可见,由于车轮的种类不同,所产生的侧向力大小显著不同。尤其是铁车轮,所能产生的最大侧向力还不到橡胶轮胎的三分之一。而且,充气橡胶轮胎车轮所能产生的侧向力大于实心橡胶轮胎车轮。对独立运动的车辆而言,伴有侧滑的车轮所能产生的侧向力越大越好。因此,可在无约束的平面上自由运动的车辆通常都装有充气橡胶轮胎。原因就是,它不仅有利于车辆的乘坐舒适性,而且还有利于获得操纵车辆所需的侧向力。

以下章节中,我们将充气橡胶轮胎简称为轮胎,并介绍伴有侧滑的轮胎所受到的力的产生机理及其特性。

222侧滑轮胎的变形和侧向力

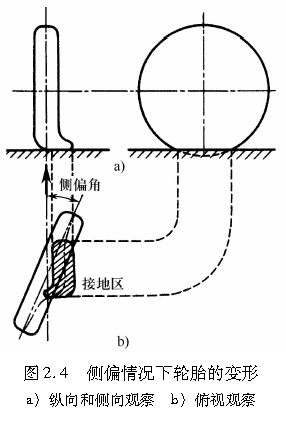

一般而言,轮胎力通过轮胎与地面的接地区域而发生作用。一个伴有侧向滑动的轮胎如图2.4所示,在其接地区及外周将会发生变形:图a表示从轮胎的纵向和侧向观察到的轮胎变形;图b为俯视观察到的轮胎接地区及其外周的变形。

从轮胎接地区的前部看,轮胎变形的方向几乎与轮胎行驶的方向平行,这部分与地面之间并未产生相对滑动。如果轮胎侧偏角较小时,整个轮胎接地区同样地保持与轮胎行驶方向平行且与地面不发生相对滑动,而轮胎接地区的后端产生的侧向变形则达到最大。

当侧偏角增大时,轮胎接地区的前端仍保持与轮胎行驶方向几乎平行。而接近接地区中心附近,随着变形的减缓,侧向变形在接地区某处达到最大。此后,轮胎接地区滑离轮胎的中心线,且侧向变形不再增加。

如果轮胎侧偏角再进一步增大,则侧向变形最大的点会迅速地移向前方。当轮胎的侧偏角达到10°~12°时,接地区将不再平行于轮胎行驶方向,而是前、后部产生与轮心几乎对称的变形。此时,可认为接地区的所有部分都产生了相对于地面的滑动。

轮胎这样的侧向变形产生了一个作用于轮胎接地区的侧向力,它的分布与轮胎变形的分布相对应。在小侧偏角情况下,轮胎的这种侧向力通常被称作侧偏力。从轮胎的侧向变形来看,产生的侧向力其作用点不一定与轮胎接地区的中心重合,因此会绕轮胎接地区的中心产生一个力矩,即所谓的“回正力矩”,其作用方向是使轮胎侧偏角减小。

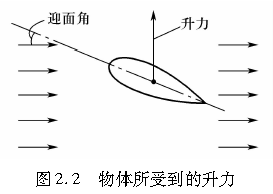

如图2.5所示,轮胎旋转平面与铅垂平面之间的夹角称为轮胎外倾角。如果轮胎保持外倾角Φ不变,并在水平面内作自由转动,则其轨迹应该如图25所示,即为圆心在O点且半径为R/sin的一段圆弧。如果具有外倾角的轮胎不能作这样的圆周运动,而是强制其只作直线运动,则它将会受到图中所示的力P的作用,这一由轮胎相对地面外倾而产生的力被称之为外倾侧向力。