第一章 轻量化原理

第一节 自然界的样板

1.1.1引言

由于技术的不断分化,在很多领域(如建筑、汽车制造、航空航天等)中,轻量化设计和轻量化材料所起的作用变得越来越重要。好处是显而易见的:轻量化一方面可以节省材料,另一方面可以在运动结构的动力系统中节省能源。

自古以来,自然界就广泛采用轻量化的概念了。其原因在于:一方面是由于可以获得的基础资源极其有限,因此必须节约材料;另一方面也是因为生物有机体需要新陈代谢能量用来进行材料合成。另外还有功能上的原因,例如:飞行的有机体为了能适合飞行,从本质上讲就应当是轻量化的。轻量化也可以改善大的结构形式的稳定性,这些结构往往必须承载自身的重量(如:树干)。

生物有机体往往还必须满足其他的要求。而对于人造的构件和结构来说,绝大多数情况下这些要求都是无所谓的。不论环境的条件如何变化,生物有机体必须在整个寿命期间内都保持功能的正常运转。生物有机体排除机体的任何损坏部分或者对机体进行任何适应性的调整都必须是在“机体运转”的情形下完成的,而不可能像对人造设备那样进行维护、修复或者更换替代件。为了满足这些要求,自然界选择出了高度复杂的、可以非常好地适应典型载荷的结构形式,这些结构形式是经过漫长的岁月选择进化而得来的,它们的组成、结构与力学性能都能够很好地、持续地相互适应。在参考文献[1]~[4]中可以了解到生物材料的结构和性能。在本章节中,主要从材料的层面上简要介绍一些生物学轻量化的例子。

1.1.2利用空心结构节省材料

将某个物体做得更轻的一个常用策略是去除承受最小载荷部位的材料。在桁架建筑结构和骨架建筑结构中就采用了这种方式的设计。另外,材料自身还可以采用泡沫状或者胞状的结构方式。除了可以节省材料和减轻重量,胞状构造的空心结构还可以实现诸如材料运输或者新陈代谢等方面的功能。

1胞状材料

自然界中胞状材料的例子极其繁多,例如:木材、焦炭、骨小梁等。在这些例子中,材料和空心的形态、典型细胞尺寸与相对体积比例的变化可以非常大。实体材料的相对体积比例(相对密度ρ*/ρs,其中ρ*为表征密度,ρs为实体材料密度)对于骨小梁为0.05~0.3,对于西印度木(轻木)为02,对于密度最大的木种(乌檀木与愈疮木)为0.8。典型的胞尺寸在几毫米到几百毫米之间[5]。

(1)木细胞:棱柱状蜂窝结构木是由沿着树干或者树杈轴向排列的管状木胞构成的。根据木的种类不同,管状木胞直径在10~500μm,壁厚在1~8μm(图1.1.1c)[6]。木胞一方面要传输水和养料,另一方面则起着力学支撑作用。管的横截面形状从圆形到六角形都有,通常管的长度大于宽度(大约1mm长),因此,木的结构接近棱柱状蜂窝结构(图1.1.1e)[7]。在轴向上,木具有很高的刚度(弹性模量E),该刚度与密度ρ相关。特别是木的材料参数ξ=E1/2/ρ的值很高,在建造一个尽可能轻的刚性梁时,这个参数是起着决定性作用的材料标准。这样的桁梁很少会发生弹性弯曲(参见章节2.1与2.3)[7]。西印度木在轴向的值为ξ=14.1GPa1/2(Mg m-3)-1,甚至超过了人造高性能材料的值,如单向碳纤维复合材料的值[8]。

以木为例,可以非常清楚地看出单个胞构造的优点。与一个(假定的)密度为ρs的实体材料相比较,随着密度下降,胞构造的参数ξ(用来标识材料效率)会增大(图1.1.1b)。当相对密度ρ*/ρs=0.3时(松木的典型值),胞构造材料的效率是实体材料的两倍。

图1-1-1

a)海岸红杉(加州红木)b)用于受压载荷的材料效率与相对密度的对比(1对应于实体材料),

实验数据来自模型结构c)纵向截面上的木胞d)横向截面上的木胞

e)理想化的蜂窝结构(图b~e来自参考文献[10])

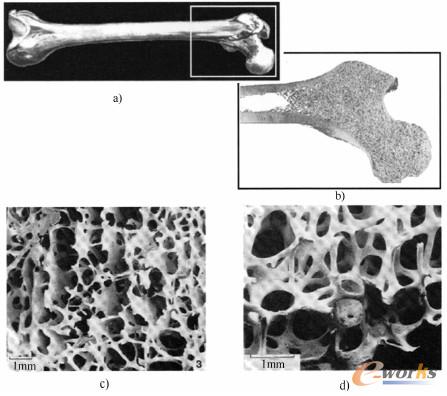

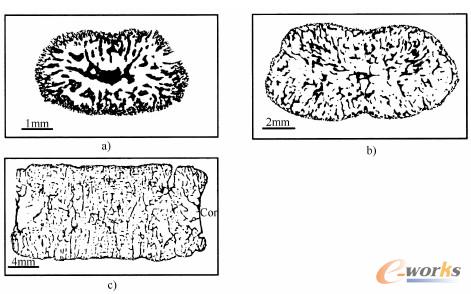

(2)三维性:骨小梁骨小梁可以在多个方面归类为轻量化材料。首先在宏观上,一个密质的外壳将密度很低的芯包围起来。骨的内部由骨髓和部分海绵状骨质结构填充,也称为骨小梁或者海绵状骨。骨小梁是由桁梁状或平板状的斜撑作为承载单元构成的,是三维胞状结构的典型例子。骨小梁厚度在100~300μm。骨小梁的力学性能很大程度上取决于其密度。当骨小梁发生弯曲或者骨在相应的高负载作用下发生压弯时,可以观察到,骨小梁会产生变形。由此可以推导出,骨小梁的弹性模量和抗压强度与骨小梁密度的平方成正比[7]。根据经验也可以得出相应的内在关系,不过要注意结果的离散度。这是因为即使在相同的密度下,骨小梁的结构也会有很大的不同[9]。骨小梁可近似为圆柱形梁或者打孔平板(图112c、d),前一种结构形式主要是位于骨内部(较少负载)深处的、密度低的骨小梁,后一种结构形式则位于密质的外皮下方。通过从优极化方向,骨小梁在载荷方向上会表现出结构和力学上的各向异性,由此会使得弹性模量及抗压强度与密度之间的内在关系发生改变。在特别强的从优极化方向(棱柱状结构)下,弹性模量及抗压强度与密度在纵向上成线性关系[9]。

图1-1-2

a)人的股骨b)股骨头纵向截面:外部为密质的骨,内部为骨小梁

c)膝盖方向关节的骨小梁:定向平板状结构d)股骨头的骨小梁:

方向随机的杆状骨小梁(图a、b来自参考文献[3],图c、d来自参考文献[7])2三明治结构与管结构

另外两个广泛普及的天然轻量化结构为三明治结构和管结构。第一个结构由两个紧密的外层和一个不那么紧密的中间层(常采用胞状材料填充)构成,例如植物叶子(图1-1-3e、f)和人的颅骨(图1-1-3d)就是这样的结构。与实体材料相比,紧密的外层与胞状中间层连接在一起增加了面积矩,从而提高了抵抗弯曲和压弯的能力。反过来,在假定了抗弯刚度后,与实体材料或者胞状材料的结构形式相比,采用三明治结构形式可以降低结构的总重量。管结构主要见于植物的茎秆。茎秆有紧密的外壳,内部为蜂窝结构或者泡沫结构。泡沫结构可以看作双壁之间的中间层(图1-1-3a、b),或者是填充了结构的整个内腔。在动物世界里,也经常会见到这种结构形式,例如动物的羽茎或者刺(图1-1-3c)。在这种结构形式中,胞状芯相当于外壳的弹性支撑,可以吸收变形,增加抵抗压弯的能力[7、10]。

图1-1-3自然界中管结构形式与三明治结构的例子

a)、b)草茎(常见冰草)c)豪猪的刺d)人的颅骨e)鸢尾草叶片横截面

f)香蒲草叶片横截面来自参考文献[7]

1.1.3有机纤维与纤维复合物

除了合适的构造外,轻量化结构还要求有尽可能轻的基本组件。在生物材料中,这些基本组件主要是由有机纤维复合物构成的,例如皮肤、头发、肌腱或者植物胞壁。这些组件由在纵向上不易弯曲的有机纤维构成,并将这些纤维植入较软的、有机的基体中。根据胞组织的不同,纤维可以由蛋白质(如:骨胶原、角蛋白)或者多糖(纤维素、甲壳质)构成。二者的相同之处是密度相对较低,密度值为1.2~1.4g/cm3。纤维复合物的优点很多,例如:在生长过程中容易制造,基本组件相同的纤维复合物的力学性能值范围也很广。纤维复合物的缺点则是由于纤维易压弯,在压力作用下材料会有失效的危险。自然界有很多消除这些缺点的策略,如纤维在拉伸下(通过在植物胞壁中的生长过程和胞的内压力)产生预应力或者采用力学上稳定的基体给予侧面支撑。

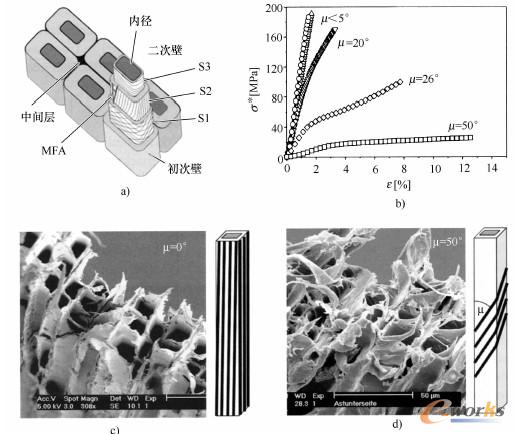

1在木胞壁中的纤维素纤维复合物

天然纤维复合物的一个典型例子是木胞壁。木胞壁由厚度约为2.5nm、部分结晶的纤维素纤维质构成。这些纤维素纤维质植入由半纤维素和木质素构成的非结晶基体中。细胞壁由多个层构造而成,其中纤维素纤维质在各个层中的定向不同[6](图1-1-4a)。在最厚的层中(二次壁2,也就是S2),纤维素纤维质围绕着管状木胞螺旋形上升。在同一棵树中,与轴向相对的偏转角(微纤维角,MFA)在不同的位置上变化很大。例如,在树干的中心处和树枝底部木胞的纤维素纤维质螺旋角很平坦(微纤维角大),而在老树干外侧的木质的微纤维角则较小[11]。实际中,在结构和形态相同的情况下,微纤维角可以从几乎0°(几乎垂直的纤维质)变化到50°,其宏观的弹性模量可以降低10倍左右,而最大应变则可以增加12倍左右(图1-1-4b)[12、13]。

图1-1-4木胞壁中的纤维素纤维复合物

a)木胞的层状构造,在S2中纤维素纤维质的定向,标识为MFA(源自参考文献[29])

b)MFA不同的松木拉伸试验应力应变曲线(源自参考文献[13])c)、d)拉伸试验中

的松木断裂面,MFA=0°与MFA=50°(原则上,纤维素纤维方向向右)(源自参考文献[14])

同样地,木质的断裂行为变化也很大:在MFA=0°时,木质产生弹性变形,直到脆性断裂(图1-1-4c);当MFA=50°时,木质产生很强烈的塑性变形,而且伴随着拔出来的螺旋形碎片;因此,这样的构造提高了材料的韧性[14](图1-1-4d)。以此推理,在新的树木和树枝上,MFA比较大,其构造也是灵活的[11]。MFA较大的木质更适合承受压载荷,这是因为木胞的螺旋构造提高了压弯的稳定性。针叶树树枝下端的承压木MFA特别大,木质素(在木胞壁中硬的胶粘剂)所占的比例更大,而木质素还可以进一步提高木质侧面的稳定性。

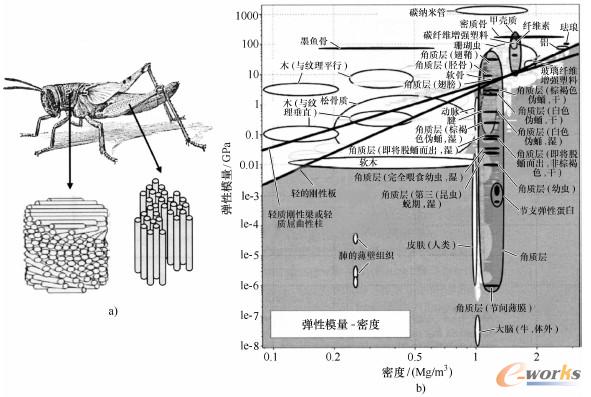

2昆虫甲壳:壳朊纤维从硬到软

有机纤维复合材料的另一个例子是昆虫的甲壳。昆虫甲壳的力学性能范围变化很大。壳朊是像纤维素一样的多糖材料。如同天然纤维素一样,壳朊形状也是刚性结晶的纤维(弹性模量约为150GPa[15])。与植物细胞组织不同,昆虫甲壳的基体是由蛋白质构成的。与树木一样,纤维方向在很大程度上决定了甲壳的力学性能。例如,蝗虫肌腱中的壳朊纤维几乎完全与轴向平行(因为肌腱只承受拉载荷)。参考文献[1]中给出了蝗虫肌腱的弹性模量,轴向的弹性模量E=11GPa,横向的弹性模量E=015GPa。相反地,由于必须承受不同类型的载荷,蝗虫外骨板平板形单元的结构为层状构造,每一层的纤维方向都不相同(通常在相邻层之间有一个准确定义的角:螺旋形构造形状,见图115a),这样可以将外骨板结构的弹性模量减小为肌腱弹性模量的3/8。通过这种方式,可以在平面上获得各向同性,尤其可以提高外骨板结构的断裂韧度[1]。

图1-1-5

a)蝗虫的壳朊纤维组织:外甲壳中螺旋纤维方向;蝗虫肌腱中平行纤维方向b)Ashby图:昆虫

壳朊纤维组织与其他有机材料相比较的弹性模量与密度对比图(见33节源自参考文献[15])

与木相比,壳朊纤维组织的力学性能范围变化更广:其弹性模量的变化可以达到7(!)个数量级,内部薄膜的弹性模量为1kPa,翅膀或者颅骨的干壳朊组织的弹性模量则达到20GPa(图115b)[15]。从生态学的角度来看,这样的变化是必要的,因为整个昆虫从外甲壳到所有的器官都是由壳朊纤维组织构成的。除了纤维方向(见上面)之外,其他的参数也是可以变化的,如:刚性纤维(壳朊)和基体(蛋白质)的相对比例。另外,还可以通过组成成分和蛋白质基体的网格度来设置力学性能[15、16]。

1.1.4层级构造

很多天然材料在多个不同的纵向尺度上具有特征鲜明的结构,可以将其标识为“层级”构造。典型的例子有木、骨或肌腱。层级平面通常以非常不同的构造形式连接在一起,构成一个层级复合物,可以满足高度复杂的、形式多样的功能性要求。一般来说,层级构造对有机材料所具有的极其优异的力学性能起着非常重要的作用[4、17~19]。不过,目前对层级平面相互之间作用的了解还很少,因为在试验中很难将单个的结构平面分离出来。

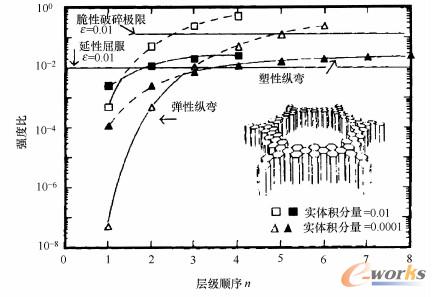

图1-1-6层级材料(相对密度为ρ*/ρs=0.01)强度与实体材料

强度的比例关系,对应层级平面数量(根据参考文献[19])对于轻量化概念来说,特别令人感兴趣的是:一个层级构造是否可以提高材料的力学性能。如果是的话,那么它是如何提高材料力学性能的。首先可以用基于简化分级模型结构的数学公式来进行研究。分级模型具有结构化的层级平面。与有机材料中的层级平面不同,分级模型中的结构化层级平面彼此相似。以蜂窝结构为例,其胞壁也是由蜂窝构成的,而蜂窝的胞壁则是由更小的蜂窝构成的(以此类推)。雷克斯[19]展示了一个分级蜂窝结构,增加层级平面的数量可以提高压力下的相对强度(对应于实体材料的强度)(图1-1-6)。造成这一现象的原因是这种结构形式阻碍了压弯。定向的泡沫结构显示出了类似的积极效果,只是效果不那么大,如骨小梁的情形[19]。当层级平面的数量增加时,在弯曲载荷作用下的平板的层级斜撑结构以及在压力载荷作用下的层级壳形结构(在一定的前提条件下,如在至少部分压载荷下的弹性变形)的力学性能都得到了提高[20、21]。

分级构造可以节约材料。据此可以推测,由于拥有很多结构不同的层级平面,有机材料还可以拥有更大的优化潜力。因为从原则上来说,在不同的纵向尺度上也可以对其他的参数进行优化。优化的结果表现在性能组合上会产生很多优点:例如,骨的强度比它的单一基本组件(骨胶原,羟磷灰石矿物质)的强度都要高,同时在刚度和韧性之间达到了非常好的妥协。

1.1.5功能导向的生长与适应

人造结构的构件可以在需要的时候进行更换和修理。与此相反,生物有机体的部件则必须持续工作,在损坏和受伤的时候还要有自愈能力。另外,在环境条件变化的时候,生物有机体还要能够武装自己。对生物有机体来说,有两个调整力学性能的基本策略:材料添加和材料重构。第一个策略的例子如木,在树干或者树枝的外皮下添加外侧材料[22],并且是在有必要的地方进行选择性地添加,以使得局部应力尽可能均匀地分布[23]。对于轻量化来说,更重要的是——在现有的内在关系下更令人感兴趣的是——材料重构策略。采用这种策略,不仅可以添加材料,也可以去除材料,也就是说可以减轻重量。在很多生物组织中都会发生材料重构,特别是在骨中,通过材料重构来适应载荷的变化。

阿纳托姆·沃尔夫(1836—1902)第一个发现了活着的骨可以根据应力与应变的类型自我变化[24],这会导致骨外在形状或者内在结构发生变化。当骨的内在结构发生变化时,可以观察到疏松、矿物质含量和密度的变化。骨的力学优化遵循两个原则:应力最小化与材料适当分配,从而实现尽可能小的重量。骨重构是持续进行的,这样可以实现缓慢但是连续的适应调整[2、25]。

对这一过程进行观察的非常好的例子是观察骨小梁的变化。罗斯格等人[26]研究了在分娩前和成人状态下的(年龄:怀孕后15周到97岁)人脊椎体中的骨梁结构。作者观察到了骨小梁结构的变化,在分娩前的生长软骨主要是径向的,而成人的骨则是直角结构(垂直于载荷方向,与支撑骨小梁正交)。由于人的脊柱必须承受由万有引力引起的垂直力学载荷,从人出生时,这个变化就开始了。同样地,可以观察到纳米层面上的变化:在这一纵向尺度上,骨是骨胶原和羟磷灰石矿物质的复合物。在分娩前的脊椎体(矿物质化生长软骨)中,矿物质的随机方向占据主导地位[27]。随着时间的变化,在骨小梁的轴向上,从优极化方向占据了主导地位(图1-1-7)。

图1-1-7人的脊椎骨,骨小梁结构

a)怀孕后17周b)出生后5周c)出生后8年(源自参考文献[26])

虽然在人生命的第一个年头,骨小梁的变化最引人注目,但在后续的生命岁月中,也有很多适应性生长的例子。参考文献[3、28]中描述了一个85岁的人,在其脊椎体中形成反常的、成对角线的骨小梁,这是在不均匀的载荷作用下形成的骨畸形物(骨赘)。反过来,如果减少载荷(如长期在宇宙的失重状态下停留或者由适应很差的植入物引起),则会节省材料。从轻量化的角度来看,这种“智能化”的反应会导致生理学上不期望得到的结果,即多去除了骨(骨萎缩),由此会增加骨断裂的概率。

1.1.6工程结构设计展望

对上述内容进行总结可以确定,今后可继续将有机材料作为新的轻量化材料和轻量化结构形式的模仿范例。有些方案(如骨架结构)很久以来就在工程中得到了应用,这也包括科研人员和工程师们从自然中学习到的建筑原理。古斯塔·埃菲尔就是受到人股骨骨梁结构的启发而设计出了埃菲尔铁塔的斜撑结构。但是,可实现的目标和梦想还有很多:比如采用层级结构或者引入具备持续自适应能力的结构,通过这些方法还可以进一步提高工程设计结构的力学性能。

参考文献