1.2.1汽车缓速器的分类

缓速器作为一种汽车辅助制动装置,按其工作原理的不同主要分为以下6种:发动机缓速器、排气制动缓速器、电涡流缓速器、液力缓速器、自励缓速器和永磁缓速器。

(1)发动机缓速器对行驶中的汽车发动机停止供给燃料,并将变速器挂入某一前进档,使汽车得以通过驱动轮和传动系带动发动机曲轴继续旋转。这样,本来是汽车动力源的发动机就变成消耗汽车动能从而对汽车起缓速作用的空气压缩机。在这种情况下,汽车对发动机输入的动能大部分耗损在发动机内的进气、压缩、排气过程中,从而产生阻碍曲轴旋转的力矩即为制动力矩,将通过传动系放大后传给驱动轮。

发动机缓速器的优点是该缓速器能与发动机集成一体,从而使其体积小、质量轻;可提供大小不同的制动力矩;基本上不需要消耗能量。该缓速器的缺点是只适用于部分柴油机,且对发动机的改动较大,使发动机的结构复杂,故具有很大的局限性。

(2)排气制动缓速器在发动机排气管中安装排气制动阀(图1-4),制动时排气制动阀关闭,把发动机作为空气压缩机来工作。在排气行程中,排气歧管中的空气受到压缩,发动机获得负功,从而产生制动力。发动机排气制动方式还能防止发动机过冷,以减少其磨损。但是当这种制动方式应用于汽油机时,必须在化油器和进气歧管之间装设一空气旁通管路,并在旁通管路内设置阀门,以使这一阀门和排气管阀门联动。

排气制动缓速器在结构上较其他形式的缓速器简单,制动效能良好,目前许多使用柴油机的车型都安装了这种缓速器。

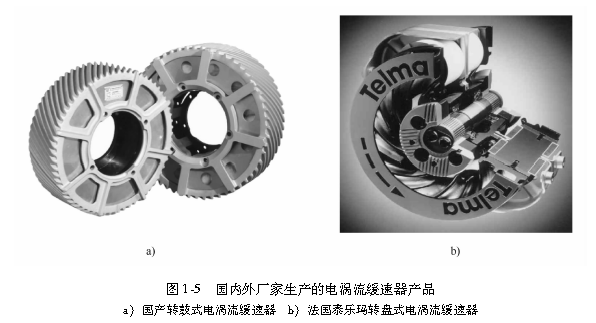

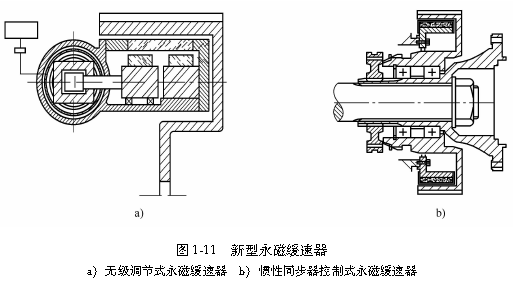

(3)电涡流缓速器电涡流缓速器是目前使用最为广泛的一种汽车辅助制动装置。它通过在传动系统中间设置转动的圆盘和固定的电磁线圈,利用电磁线圈产生磁场从而在转子盘中产生反向力矩使车辆缓速,通常有转盘式结构和转鼓式结构两种。电涡流缓速器是目前使用最广的辅助制动装置。图1-5所示为国内外厂家生产的电涡流缓速器产品。

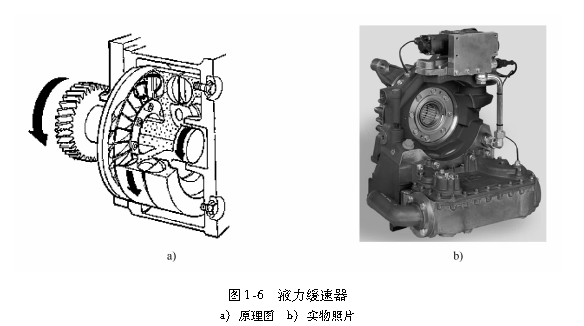

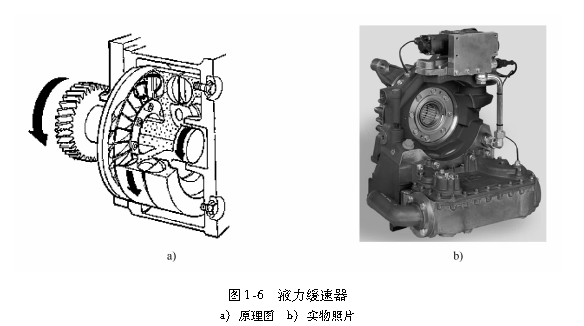

(4)液力缓速器液力缓速器的主体结构由含有多个叶片的动轮和定轮组成,动轮与传动系统的旋转部件相连,定轮与传动系统的固定部件相连,工作时液力缓速器的动轮由传动系统带动,动轮叶片给予液力缓速器内部的工作液以动能和压力,工作液流入定轮后,冲击定轮叶片,工作液的冲击和摩擦损失变为工作液的热能,使工作液的温度不断升高,工作液产生的热量将通过循环流动而被散热器带走。在动轮与工作液的相互作用中,工作液施加反作用力于动轮,产生制动力矩,如图1-6所示。

液力缓速器通常与变速器一体化设计,依靠缓速器内部流动的工作液使转子叶轮产生制动力矩,使汽车缓速。

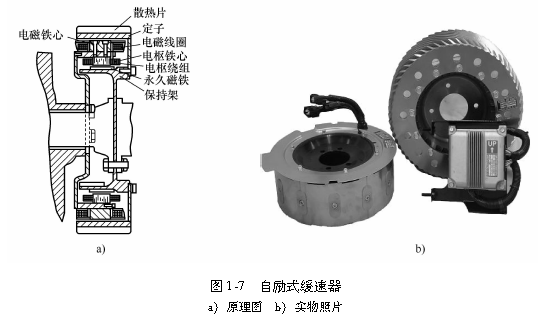

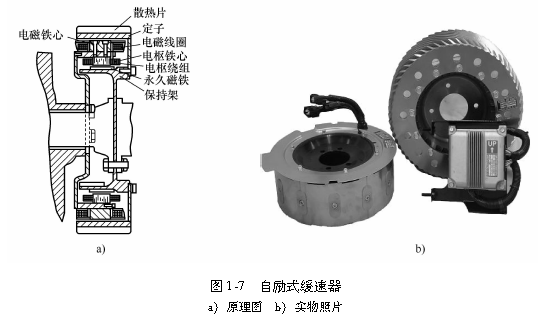

(5)自励缓速器自励式缓速器是一种无需外接电源并具有发电功能的汽车辅助制动装置,如图17所示。这种缓速器克服了普通电涡流缓速器制动带来的附加能耗及其对汽车蓄电池和其他电气设备的冲击。目前国外生产自励缓速器的厂家主要是日本泽腾电机株式会社,国内尚无厂家生产。

(6)永磁缓速器鉴于电涡流缓速器存在的缺点,日本在20世纪80年代末,率先开始了永磁缓速器的研究和开发。20世纪90年代初,日本首次研制成功了一种使用钕铁硼永磁体,不需外接电源,结构简单紧凑、重量轻、易安装的具有革命性的缓速器。随后几年,日本学者和企业围绕“轻质、紧凑”的特点又研制了一系列新型永磁缓速器,其主要结构可归纳为三种:磁铁轴向滑动式、磁铁保持架周向转动式和磁铁周向转动式。

1990年,日本五十铃汽车公司与日本住友金属工业株式会社携手合作,成功开发了世界上第一台紧凑型永磁缓速器(图1-8),并于次年正式投放到日本市场。日本五十铃汽车公司将这种缓速器作为标准配置首先安装在其刚问世的25t重型货车上,使永磁缓速器在汽车工业界的知名度迅速被提高。目前我国国内还没有厂商生产永磁缓速器。

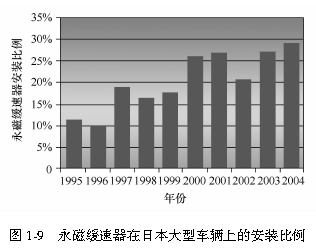

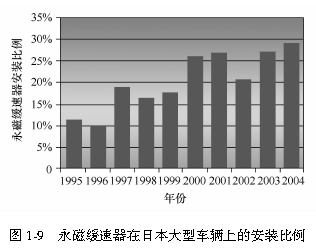

永磁缓速器在日本汽车市场的普及速度非常快。日本许多著名的汽车制造企业都把永磁缓速器作为标准配置或选装部件装配在牵引车、自动卸载车和20~25t的大型货车等车型上。例如,五十铃GIGAMAX/GIGA系列汽车、三菱SUPER GREAT系列汽车和日野TERAVIE系列汽车都把住友金属工业株式会社的Neotard型永磁缓速器作为标准配置或选装部件。图1-9所示为从1995年底到2004年,永磁缓速器在日本大型车辆上的安装比例。从图中可清晰地看出,在过去的十多年中,永磁缓速器在日本大型车辆上的安装比例一直在显著地提高。

永磁缓速器在部分欧美国家的客车和货车上也得到了一定的应用。例如:美国部分重型商用货车、城市公共汽车以及采矿作业中的自卸货车都配装了永磁缓速器。为了争夺更多欧美缓速器的市场份额,2008年1月,日本住友金属工业株式会社携手知名液力缓速器生产企业德国福伊特公司在德国组建了专门开发、生产永磁缓速器的合资公司,生产的新型永磁缓速器(Magnetarder)将广泛应用于7.5~16t的中型货车和客车。

由于国外进口的永磁缓速器的制动力矩小,价格昂贵(一般在3万元以上),并且国外永磁缓速器生产企业只提供总成(与变速器整体出售),不公开单独出售永磁缓速器,而国内目前还没有企业具备批量生产永磁缓速器的能力,这些都使永磁缓速器在我国的使用远不如日本和美国等发达国家普及。通过调研发现,目前广州五十铃客车有限公司的GLK6121D5W(WEHD)卧铺客车和GLK6120D5(EHD)豪华客车上选装了日本五十铃汽车公司/日本住友金属工业株式会社的永磁缓速器,郑州宇通客车股份有限公司生产的车长为8m的发动机后置车型中的ZK6898HA和装置日本五十铃汽车公司生产的6HE1型号发动机的ZK6898HE两款客车、沈阳沈飞日野汽车制造有限公司生产的日野RU系列的SFQ6125和SFQ6126两款客车均配装了日本进口的永磁缓速器。目前尚未见到国内有货车上安装永磁缓速器。

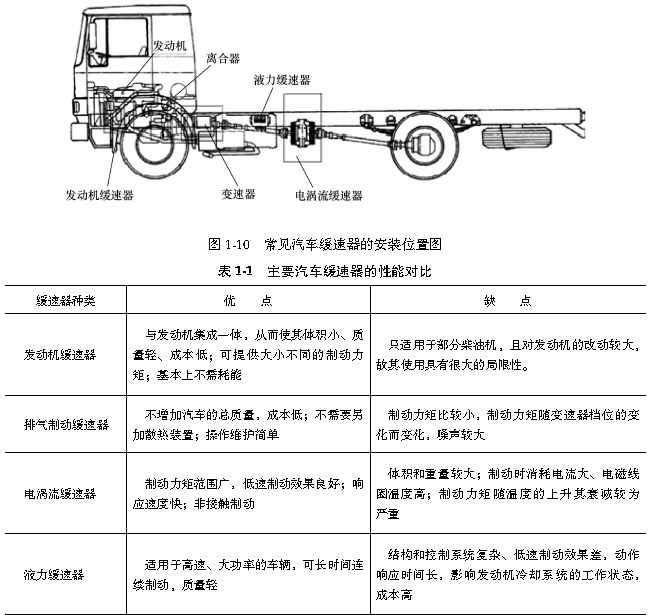

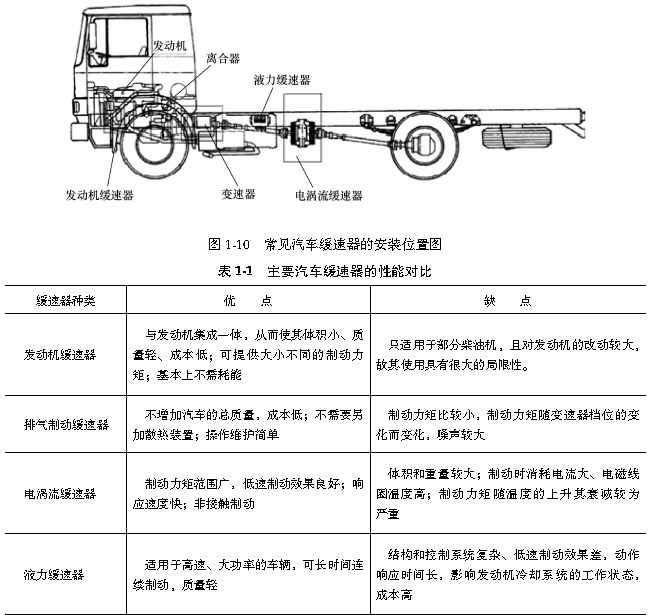

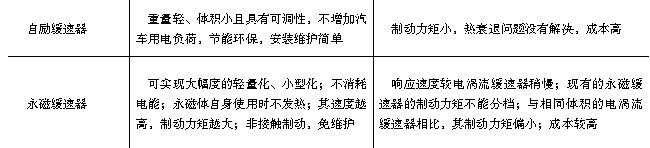

图1-10所示为常见汽车缓速器的安装位置图,表1-1为主要汽车缓速器的性能对比。

缓速器种类优点缺点发动机缓速器与发动机集成一体,从而使其体积小、质量轻、成本低;可提供大小不同的制动力矩;基本上不需耗能只适用于部分柴油机,且对发动机的改动较大,故其使用具有很大的局限性。排气制动缓速器不增加汽车的总质量,成本低;不需要另加散热装置;操作维护简单制动力矩比较小,制动力矩随变速器档位的变化而变化,噪声较大电涡流缓速器制动力矩范围广,低速制动效果良好;响应速度快;非接触制动体积和重量较大;制动时消耗电流大、电磁线圈温度高;制动力矩随温度的上升其衰减较为严重液力缓速器适用于高速、大功率的车辆,可长时间连续制动,质量轻结构和控制系统复杂、低速制动效果差,动作响应时间长,影响发动机冷却系统的工作状态,成本高自励缓速器重量轻、体积小且具有可调性,不增加汽车用电负荷,节能环保,安装维护简单制动力矩小,热衰退问题没有解决,成本高永磁缓速器可实现大幅度的轻量化、小型化;不消耗电能;永磁体自身使用时不发热;其速度越高,制动力矩越大;非接触制动,免维护响应速度较电涡流缓速器稍慢;现有的永磁缓速器的制动力矩不能分档;与相同体积的电涡流缓速器相比,其制动力矩偏小;成本较高

1.2.2永磁缓速器的发展现状

永磁涡流制动装置,即永磁缓速器是集机械学、力学、控制学、电磁学、精密加工技术和材料科学于一体的、具代表性的机电一体化产品。传统的制动方式,如鼓式制动、盘式制动、闸瓦制动、电阻制动以及再生制动等,都属摩擦制动或粘着制动。永磁缓速器与传统的摩擦制动装置相比,成功地摆脱了环境变化对其制动性能的影响,使其操作和维护非常简单。在当今能源和环境问题日益突出的背景下,随着稀土永磁材料研究的不断深入,永磁缓速器具有极大的优势,并已逐渐成为应用研究的热点。

在永磁缓速器理论研究方面,美国的S.Anwar利用电涡流缓速器的试验数据拟合出制动力矩—速度—电流之间的多项式关系,通过该关系式得到了缓速器整车制动的控制算法。日本冈山大学的N.Takahashi和K.Muramatsu等运用基于移动坐标系的有限元分析法对永磁缓速器进行了三维稳态涡流分析,并采用直接搜索法对缓速器的结构参数进行了优化设计;Y.Noguchi等对永磁缓速器转子的疲劳寿命进行预测,应用3D有限元分析法对瞬态温度场和应力场进行了分析,并讨论了转子的钢蠕变疲劳性能。美国德克萨斯州农工大学的S.E.Gay等利用电磁场有限元分析软件对永磁缓速器的制动性能进行了参数化分析,该分析方法受当前有限元分析技术的影响有一定的局限性,但其优化结果还是基本能满足要求;S.E.Gay还根据客车的制动性能要求,设计了一种制动器和永磁缓速器联合制动的方案,并将该联合制动方案应用在传统汽车和混合动力汽车上的效果和影响进行了分析。

与日本、美国等发达国家相比,我国在永磁缓速器的理论研究方面还处于起步阶段,从事永磁缓速器研究的科研单位和高校不多。浙江大学的唐永春等用有限元分析法建立2D模型得到线性永磁缓速器的制动力矩与速度之间的关系曲线,并以此设计了一套试验系统,证明用有限元分析法分析永磁缓速器的可行性和准确性;张圣楠指出了线性永磁涡流制动装置的气隙长度、极对数、次级板厚度和宽度等设计参数对其制动性能的影响。江苏大学何仁教授领导的课题组对永磁缓速器作了很多研究工作,他们重点集中在缓速器制动力矩的计算、转子温度的分析、热磁耦合场的分析以及永磁缓速器的台架试验方法及其性能评价指标等方面。南京农业大学赵小波博士应用Rogowski法求解了永磁缓速器的涡流场并给出了制动力矩的表达式。

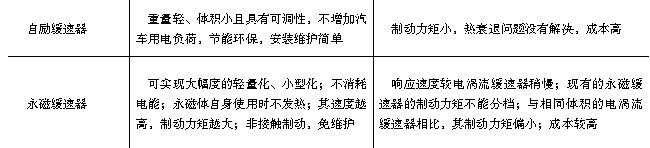

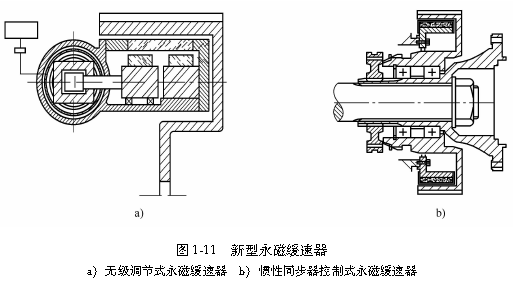

国内申请的永磁缓速器相关专利相对较少,2005年3月江苏大学何仁教授等人申请了一种分级控制式永磁缓速器专利,该永磁缓速器是在多磁铁保持架周向转动式永磁缓速器结构的基础上进行改进的,主要是在定子上又增加了一列永久磁铁并配合屏蔽环来达到可分级控制的目的,但只能实现两档分级控制。2006年12月山东交通学院的于明进等人申请了一种发动机涡流制动式永磁缓速器专利,它的特点是利用发动机飞轮作为转子,发动机飞轮壳作为定子。2007年1月南京农业大学的周俊等人申请了一种无级控制式永磁缓速器专利,如图1-11a所示,该永磁缓速器也是在磁铁保持架周向转动式永磁缓速器的基础上改进的,使磁铁保持架在一定范围内连续旋转,从而实现无级控制。2007年4月扬州市洪泉实业有限公司的孙祥等人申请了一种新型气动离合装置控制式永磁缓速器专利,该永磁缓速器是利用气动离合装置配合摩擦钢片控制转子转动,非工作状态时转子不转动,具有非工作状态无残余力矩、制动反应时间短等优点,但无法实现分级制动。2007年6月,韵升控股集团有限公司的竺韵德等人申请了一种利用惯性同步器控制工作状态的永磁缓速器专利,如图1-11b所示,非工作状态时,惯性同步器与转子脱离,能够实现非工作状态时无残余力矩。这些结构虽然对日本的永磁缓速器结构做了较大的改进,但都未能解决永久缓速器温度过高而引起的制动力矩热衰退问题,所以都难以将制动力矩做大。

由上可知,国内永磁缓速器的应用和研发方面都处于起步阶段,国内研究大多处于理论上分析国外已有产品的阶段,并没有对永磁缓速器的结构提出实质性优化的方案。尽管永磁缓速器与电涡流缓速器相比较而言前者有许多优点,但是现有的永磁缓速器产品还存在一些不足之处,使其尚未获得大量推广和使用。这些共同的问题包括:

1)与电涡流缓速器相比,同等体积情况下永磁缓速器的制动力矩明显偏小,有些永磁缓速器产品的结构中还存在明显的漏磁力矩(缓速器在非工作状态下存在的残余力矩)。

2)永磁缓速器的结构比较复杂,性价比不高。

3)永磁缓速器一般不能根据路况或车速分档调整其制动力矩,因此在使用上有所不便。

4)永磁缓速器尚未有完整的设计理论和试验规范。

自2007年起,北京工业大学提出将永磁涡流制动原理和液冷散热技术相结合,应用永久磁铁代替电涡流缓速器的电磁线圈产生磁源,研发出一种新型汽车缓速器——液冷式永磁缓速器,大大提高了缓速器的制动性能。液冷式永磁缓速器具有体积小、重量轻、制动力矩大、散热效果好、免维护、不耗能以及性价比高等优点。液冷式永磁缓速器与主流缓速器的性能对比见表1-2。

2008年7月北京工业大学课题组申请了变速器前置的液冷式永磁缓速器专利。该发明将缓速器置于汽车离合器与变速器之间,通过变速器的减速(即转矩放大)作用,加强了缓速器对汽车的制动效果,采用气动离合装置和摩擦钢片来控制缓速器的工作状态,并将永久磁铁等结构作为转子,定子外侧布置有水道,从而实现液体冷却的散热方式。同年9月,课题组申请了可分级控制的永磁缓速器专利,同样采用气动离合装置和摩擦钢片来控制缓速器的工作状态,且具有两套相同的结构从而实现两级制动。2009年11月,课题组申请了永久磁铁轴向滑动式永磁液冷缓速器,磁铁所在的转子可以沿轴向滑动,从而改变缓速器的工作状态,并实现无级制动。这些永磁缓速器结构在冷却方式、制动力矩分级控制和工作状态切换等方面都做了较大的创新和改进。

1.2.3涡流制动理论的研究进展

涡流制动研究一般分为直线运动和旋转运动两类。

1、直线运动式涡流制动模型的研究

直线运动式涡流制动模型一般采用电磁线圈作为磁源,应用于轨道车辆的辅助制动装置。1972年麻省理工学院D.Schieber博士将W.R.Smythe教授的模型扩展应用到直线运动的涡流制动模型中,并引入磁场雷诺数Rm来衡量涡流所感应的磁通密度,磁场雷诺数Rm很小时可忽略涡流感应磁通的影响,但该模型仍然没有解决高速时制动力矩的计算问题。法国的Y.Marechal等人应用电磁场有限元分析法对涡流场进行了可视化研究。1996年德国的D。Albertz等人采用A法、Φ-A法和库伦规范建立并求解了高速列车中涡流分析模型,即把三维涡流场的场域分成涡流区和非涡流区两部分,在涡流区采用矢量磁位A和标量电位作为未知函数,在非涡流区只用A作未知函数。随后日本的Masafumi Fujita和韩国的Hecquet M.等人应用三维有限元分析法对轨道辅助制动装置做了深入的研究,获得了很好的计算效果。

2、旋转运动式涡流制动模型的研究

旋转运动式涡流制动模型大多集中在旋转小型铜质或铁质的薄盘或圆柱内,薄盘或圆柱置于静止的电磁场或永磁场中。1942年加州理工学院W.R.Smythe教授研究了旋转铜质薄盘内的涡流分布,由于铜的磁导率很小因而可以忽略集肤效应的影响;他所提出的模型在低速时与试验结果吻合较好,但模型在高速时计算出的制动力矩与试验结果不符。1991年荷兰爱因霍芬科技大学J.H.Wouterse教授认为,涡流制动装置在达到临界速度时都存在一个最大制动力矩,它是气隙和磁极直径的函数,并且在高速时旋转薄盘所受的制动力矩与速度的倒数成正比,当速度无穷大时制动功率会趋于常数;他还给出了不同转速时气隙磁场中磁通密度的分布情况,使人们更清楚地认识了旋转运动的涡流制动模型中气隙磁场的变化。2002年韩国光州科技学院的Kapjin Lee博士在前人研究的基础上,建立涡流制动装置的麦克斯韦电磁场方程,并试验了一种铜质旋转薄盘的制动特性,解析式的计算结果与试验结果吻合较好。2009年伊朗Azad大学的Sharifaddin Sharif在旋转圆柱模型中考虑了集肤效应的影响,以理论和经验公式分析了铜质圆柱和铁质圆柱的制动特性。印度Banaras Hindu大学的R.K.Srivastava基于傅里叶变换法和有限元分析法分析了3mm厚的旋转铝质薄盘在磁场作用下的制动特性,并与试验结果进行了对比。

前人分析的直线运动式涡流制动模型的热能产生在列车正在行驶的轨道上,已经行驶过的高温轨道不会影响正在行驶中的列车的制动效果;而旋转运动式涡流制动模型的研究都是在很小的制动功率(300W以下)的模型基础上进行的,所以能忽略温度的影响,这在永磁缓速器模型中是非常重要的因素。而且大多数涡流制动模型的运动导体为非导磁性材料,如铜或铝,因此只需要考虑感应涡流场及其感应磁场的影响,而忽略集肤效应。然而,集肤效应在汽车永磁缓速器的制动特性中起着重要的作用。

1.2.4多物理场耦合理论的研究进展

随着现代工艺的日新月异,金属功能结构部件长期处于电磁场等复杂的工况中,所衍生的机电热多场耦合问题日益突出,近年来已成为国内外科技工作者普遍关注的热点问题之一。John Voeller预测在未来25种重要的新技术中,多场耦合理论(Coupled Multifield Theory)将会得到长足的发展。各领域内的多场耦合问题在国际上得到广泛的重视,其理论在许多领域得到了较深入的研究,如场路耦合方法、分网误差分析、多物理场耦合系统的制动特性、多场耦合中开域边界处理、建模、计算方法改进和采用边界元法研究耦合接触问题等方面。耦合场研究在具体工程应用领域也有了较大的进步,如电磁感应加热问题、电-机-磁-热多场耦合模型、高温超导电力电缆研究;电子设备中不同电磁场之间的耦合问题、微波炉中的电-磁-热耦合问题、强电系统中的机-电耦合问题以及MEMS中的多场耦合问题等。

以成功应用于商品化软件为标志,将一类物理场耦合模型转化为离散模型来求解并将其可视化的方法,已在计算数学和软件技术的支持下得到实现,如偏微分方程的求解,有MATLAB、Mathematic、Maple和MathCAD等。数值模拟领域的软件以有限元分析法为代表,通用的300多个,专用的数以千计,已发展为各种物理场甚至各个行业中均有专业的有限元分析软件,如电磁场领域,国外的有ANSOFT(ANSYS公司,美国)、COSMOS/EMS(SRAC公司,美国)、MAGSOFT/Flux(MAGSOFT公司,法国)、Vector Field(Vector Field公司,英国)、JMAGDesigner(JSOL公司,日本)等;国内的有西安交通大学、原子能物理研究院、华中理工大学、沈阳工业大学和北京飞箭公司等。计算流体力学(CFD)的通用软件有PHOENICS、FLUENT、STARCD及ANSYSCFX等,PHOENICS是最早推出的CFD通用软件;FLUENT、STARCD及ANSYSCFX是目前国际市场上主流软件。在多场耦合问题建模和仿真方面,使用MATLAB和ADAMS的机电领域仿真已广泛使用,但目前还不能做到同步仿真。MARC、ANSYS、FEMLAB、JMAG等有限元分析软件均可实现多场耦合计算。

总之,尽管国内外对多场耦合问题在许多领域已开展了研究,并已有相当一部分取得了不错的成果,但是有关永磁缓速器方面的电-磁-热-流多场耦合研究很少。所以针对液冷式永磁缓速器的多场耦合问题,研究出通用数学模型和数值算法是很重要的。针对液冷式永磁缓速器结构中存在的电场、磁场、温度场及流场间的耦合问题,建立电-磁-热-流多场耦合数值模型及其通用算法,为缓速器系统的制动效能、传热效率及结构优化提供分析工具。对永磁缓速器耦合场进行数值模拟计算和可视化分析,可解决长期制约永磁缓速器发展的理论问题,而且可以据此进行永磁缓速器定子和转子结构的优化,为设计高性能永磁缓速器提供了有效方法。