军用汽车的发展,越过了一个漫长的历史阶段,取得了相当的成就和经验。那么,它未来的发展趋势、方向以及重点又如何呢?

军用汽车的发展方向和重点,都有其共性,同时也有其特性。共性就是客观需要,就是要符合提高军队整体战斗力的需要,就是要适应在高技术条件下赢得战争胜利的需要。特性就是各国的国情、国力、战略思想、武器装备的状况以及汽车工业的历史和现状等等。

在可能的前提下,经济有效地满足部队需要,这就是军用汽车发展的总体趋势。

技术革命创造了高技术战争的物质基础。高技术应用于军事领,使战争和战场出现了诸多的新特点:作战行动高速度,连续性、全天候、全时辰;武器装备的重型化、大型化和复杂化;武器的毁伤效能提高,综合破坏效应增强;作战进程加快,物资消耗巨大;装备处于电磁环境和核生化环境威胁之中。所有这些,无疑在客观需要方面,在很大程度上影响着军用汽车的发展方向。当然,从另一方面说,需要还要受到历史背景,经济合理等客观实际的制约。现从八个方面谈谈军用汽车的发展方向和发展重点:

一、体制的系列化和完善化

各国军用汽车的发展,都遵循一个共同的规律。那就是从单一的车型品种开始,到逐步的建立完整的体制系列;从暂时的迫切需要开始,到逐步走向规划性的系列化发展。

军用汽车的发展,还一般从轻、中型载重车开始,再逐步编装轻、中型越野汽车以及重型和超重型车辆,直至建立不同车种的完善的体制系列。军用汽车的发展,还一般从二轴汽车开始,逐步发展为3轴、4轴、乃至9轴10轴的多轴汽车。

俄军第一代军车,首先装备的是公路装载质量为1.5t的ГАЗ-MM和3t的ЗИС-5载重汽车,接着才是越野装载质量为0.4t的ГАЗ-67以及2.5t的ЗИС-151越野汽车。在经历一、二、三代改进发展之后,才步入了当前较为完善的系列。我军和其他军队亦是如此。

然而,随着时代的发展,为了完成不同的军事使命,更需建立一个具有广大覆盖面和满足度的完整的军用汽车体制系列,大国大军更是如此。我军为完成其肩负的历史使命,不仅需要载重车、越野车、牵引车,平拖车、运加油车、起重抢救车,也需要挂车、集装箱和整装整卸车;不仅需要不同驱动型式的一般车辆,也需要千姿百态的特种车。特别是可空投、可海运、水陆两用,隐形、摇控,适应高原、海岛、丛林、沙漠的车辆,更需要各种高机动车辆和全地形车辆,特别是多轴导弹运载和发射车辆。

所谓覆盖面,不仅指发动机功率、装载质量和牵引质量等功能范围的覆盖面,而且指不同地理、气候和高科技战场环境的覆盖面。未来的装备需要大于500kW功率、60t装载质量和50t牵引质量的多轴越野汽车。未来战争需要适应不同地理、气候和现代战场条件的各种军用汽车。为实行全球战略,美军汽车早就着眼覆盖整个世界。为保证中华民族的利益,我国军用汽车至少也应覆盖960万平方公里的神州大地,覆盖赢得现代战争胜利以及实现伟大复兴的各种需要!

二、车型的重型化、多轴化和复杂化

高科技战争的特点决定了军用汽车车型的重型化、多轴化和复杂化。首先武器装备的重型化和复杂化必然要求与之配套的军用汽车同步发展。要求作为武器系统组成部分的军用汽车重型化、多轴化和复杂化,其次是在极短时间内的巨大物资消耗的补给,必然要求作为勤务支援运输工具的军用汽车重型化。特别是在道路条件日趋完善的今天,在运输效率和经济性的驱使下,军用汽车也必然走向重型化。

早在上世纪60年代,俄军和美军就已开始研制和装备大吨位的多轴越野汽车。我军是80年代末期才开始装备。当前,不仅迫切需要研装装载质量12t级、16t级以及50t级以上的越野汽车,也需要编装装载质量16t级、20t和50t级的载重汽车。我军的导弹配套车、炮兵配套车、工兵配套车、后勤特种车以及越野运输车都需大吨位的军用汽车。

为便于管理和保证供给,军车需要尽量简化品种。若能一个品种满足所有需要那是最好。然而,从满足各种军事需要来看,则是品种越多越好。事实上,军队越是现代化武器装备就越是复杂。在此前提下,虽然一再强调简化军用汽车的品种,可是越简化却越是复杂了。

俄军第一代越野汽车只有两个车型,而现装越野汽车却有10多个车型。美军上世纪50年代的M系列只有6个车型,而现装越野汽车却有10个等级。在同一等级中分为若干系列,同一系列中再分若干车型。例如,在5t级车中,曾经并存的就有M665、M809、M939和FMTV等诸多系列。其中仅M939系列就有37个不同用途的车型。在70年代,在美空军的11.6万辆军用汽车中,就有330个品种,2500个厂牌型号。我军越野汽车也曾有8个等级,10多个车型,加之特种车也有300多个品种。这种复杂化,既是客观需要,也是现代化的标志。随着高科技战争的发展,军用汽车还将进一步重型化、多轴化和复杂化。而简化品种的任务亦将变得越来越繁重。

三、提高机动水平

现代军队的战斗力,系由“机动、火力、防护和指挥”四大要素构成。机动乃四大要素之首。而机动水平自然就成了军用汽车发展的主要趋势之一。

我们所讲的机动性,作为军用汽车,无外是指战略战役机动性以及战术机动性和技术机动性两个方面。

从战略战役要求上看,军用汽车的机动性主要指的是应具有良好的转运、投送能力。质量和外廓尺寸要小,应不受桥梁、涵道的限制。要便于固定,能承受振动,能经暴晒、防腐蚀。能够方便地进行空运、空投以及铁路和海上运输等等。

从战术技术要求上看,军用汽车的机动性是指车辆在一定的负载下,能以较高的平均技术速度,通过各种坏路和无路地带(包括松软地面、坎坷不平地段和各种障碍)的能力。因此,军用汽车的机动水平,乃是汽车通过性、动力性、平顺性、可靠性、视野性以及克服避开各种障碍、穿越森林和傍山险道诸因素水平的综合反映。也可以说,机动性是军用汽车性能水平和质量水平的全面标志。

外军特别是各军事强国,非常重视提高军用汽车的机动性。不仅重视发展作战前线用途广泛的轻型高机动车辆而且更加重视对伴随保障有重要作用的中、重型和超重型高机动车辆。

德军为提高军车机动性,除装备了0.5t级的两栖车以及0.75t级的空运车外,还曾在装备依尔蒂斯轻型指挥车的同时,花费大量经费研制高性能的欧洲吉普(因全寿命经济性低未装备)。特别是七十年代末装备的MAN系列的装载质量为5t、7t和10t的高机动战术车(HMTT),指标还是相当先进的。

俄军除轻、中级越野汽车具有相当的机动性外,早在二十世纪60年代初期就开始研制多轴汽车。到了60年代中期,就已大量装备。例如驱动型式为8x8的就有下列车型:7t级MAЗ-535A,9t级УPAл-5325高机动车,10t级的Зил-135,15t级的MAЗ-537A和MAЗ-543等。此外,尚有12×12、14×14和16×16的导弹等重型装备运载车。

美军为实现其战略目的,更是强调军车的机动性。早在六十年代初期就着手研究,且装备了一系列车型。例如1965年装备的0.5t级的M274高机动车,1968年装备的研制费为1500万美元的1.25t级的M561两栖车,1969年装备的5t级M656驱动型式为8×8的高机动车,1961年装备的8t级的高尔(Goer)系列的M520水陆铰接车,1965年装备的22.5t级8×8的M746重型装备运载车(HET)等等。

越战时期,美军更是加强了军车机动性的研究。到了八十至九十年代,美军又装备了一大批各种系列的新型车辆。例如:0.75t级的轻型战斗车((LFV和LSV),1.25t级的M998高机动多用途轮式轻型战术车((HMMWV-LTV),1.5t级的U900底盘改装的全地形牵引车(ATTV)和高效高机动多用途轮式车(D-HMMWV),2.5t级8×8的SS-300全地形车(ATV)以及LMTV系列高机动车,5t级的M939高机动中型战术车(MTV)和高机动中型战术车族(FMTV),10t级8×8的M977重型扩展机动性战术车((HEMTT)以及拖臂悬架驱动车(TAD)等系列车型。

发展高机动车辆,那是客观需要的必然结果.为了有效地发展高机动车辆,首先应当狠抓下列汽车结构技术和相关技术的发展。为提高军车的机动性,各国首先重视的是军车发动机和军车轮胎的研究。

发动机是汽车的“心脏”。军车采用多燃料、共轨技术(CR)、可变气门正时系统(VVT)和电控喷射和优良的绝热材料等一系列的先进技术。在确保其先进性和可靠性的基础上,普遍注意提高整车的动力因数。比功率和比扭矩是一代比一代提高。这就给军车机动性提供了动力保证。我军特别需要开发先进的600kw以上的大功率发动机系列。

轮胎是汽车的“脚”。要想跑得快,就必须采用一系列先进的轮胎技术。例如特殊混合花纹防滑胎,小直径大负荷胎、宽断面和拱形断面低压胎、电控中央充放气系统(CTI/DS)调压胎、高耐磨性长寿胎以及具有内支承和可防弹自补的泄气保用胎(Runflat Tire)或安全胎等等。

再则是除在整车布置上,注意提高转弯、爬坡、涉水和越障等通过性参数外,更在底盘和各大总成部件上采用一系列先进技术:

独立悬架和电控主动悬架,特别是双扭杆悬架、油气悬架等。

电液或电控速度感应动力转向装置

连续变化变速器(CVT),双离合变速器(DCT)

电控全时驱动及可变扭矩分配比的分动器

牵引力控制系统(TCS、ASR),电子限滑差速器(ELSD)

轮、轴间自锁差速器以及电控扭矩分配差速器

前驱动桥自动接入装置和房怠转装置,按需分配扭矩分动器(TOD)

密封式和ABS制动系统,自动控制系统(ACS),超选分动器

交互式扭矩管理系统(ITM)和缓行器等。

我军军用汽车机动水平还不太高。今后尚需特别加强这方面的研究。首先必须从总成部件的研究开始,然后再装于高机动车上。外军样车必须参考,但须立足于开发各种先进技术和总成部件之上。

四、强调适应性和生存能力

军用汽车要完成其编配使命,首先必须要具有较强的生存能力。然而,“适则存”,这是一个自然法则。没有良好的适应性,就谈不上良好的生存能力。现代军车不仅要全时性地适应不同地区和不同气候环境的使用条件,而且更应适应高技术战争条件下的战场环境。

各国军车都非常注重解决寒区发动机的起动和驾驶室的降温保暖,解决沙漠和亚热带地区供油系的气阻和冷却系的散热,解决热区的腐蚀和潮湿霉变以及高原功率下降等问题。

在以往的战争中,军用汽车除适应上述地区气候环境外,要对付的仅是地雷、四面体钉、空中轰炸以及埋伏偷袭等。然而,现代战争却使军用汽车面临着前所未有的生存考验。

在现代战场条件下,军用汽车必须具有下列防卫生存能力:

应具有防水、防火、防弹、防爆的能力。

应具有防目视和摄影侦破的隐蔽功能。必须釆取隐形设计,采用伪装涂料、全频谱伪装网、迷彩玻璃以及计算机宽范围迷彩技术等。

应具有反红外和雷达等电子侦破的防护功能。必须釆取降低噪声技术。热屏蔽及电磁屏蔽技术以及改变光谱的添加剂燃料等技术。

应具有抗核爆和抗生物、化学武器的"三防"能力。要作到在光幅射的作用下,不易起火燃烧。对生物、化学武器和放射性尘埃不易沾染且便于洗消以及保证安全迅速脱离危险区等。

应具有适当的防护和自卫能力。现代战场的大纵深和非线性等特点,增加了与敌遭遇的机会。因此,配置少量轻型武器和釆取必要的抗击措施则是很有必要的。

应具有良好的联络控制能力。在现代战场中执行任务,随时需要互通战场信息,确定相互位置,选择行动路线,实施跟踪指挥。这既是生存的需要,也是发挥整体潜力的手段。因此,军用汽车必须配置一些先进的通讯工具,特别应提前考虑组配北斗系统。

五、军用与民用相结合

军用汽车的发展与民用汽车的发展相结合,这既是军用汽车的一个发展趋势,也是发展军车的一个普遍原则。在确保军队要求的前提下,把军车的研制立足于强大的民车基础之上,储备于雄厚的民车生产能力之中。“平战结合,寓军于民”。这是实事求是精神的体现。军车依托民车发展,不仅可减少投资,加速开发进程,缩短研制周期,而且还有利于战时的人车动员、总成部件的通用互换和油料、器材的釆购供应。从而提高军车的可保障能力。高技术战争的巨大物资消耗和巨大的经济负担,使得这个问题变得更加重要了。

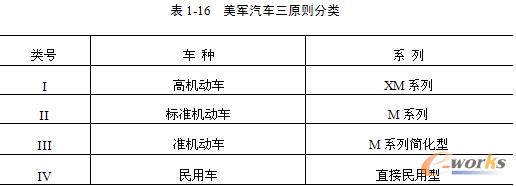

美军在上世纪60年代中期,就对军用汽车提出了军事效能、后勤支援能力和价格高低的三原则分类法。将军用汽车分为表1-16的四个大类。其中就含民用车类。

越战期间,美军发展了部分高机动车。但由于越战后国力有所削弱,便被迫釆取收缩战略,紧缩银根。此种情况,使得美军决策人进一步认识到了军车靠向民车的重要性。1972-1973年期间,美军的轮式(wheels)研究得出了更多依靠民车的结论。1975年,美陆军向克莱斯勒公司订购M880系列1.25t级的民用汽车33759辆。1976-1977年又相继订购22.5t级的M911和10t级的M915两种民用汽车。

到了上世纪80年代,美军经过喘息过后,制定了大规模的军车更新计划。发展了 一系列高机动车辆。然而,此时依然没有放弃wheels结论。继续大量采购改进后的民用汽车。以雪佛兰为基础改进的0.75t级的CUCV-M1009车与原车零部件通用率高达91%,而价格却只相当于0.5t级的M151车。

就是高机动车的某些总成部件,也都采用现存可靠的民用产品。例如美军著名的HMMWV和HEMTT两系列高机动车的发动机和变速器就是选用的民用产品。

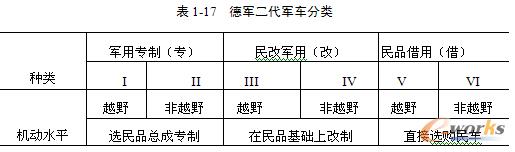

德军算得上是贯彻军车、民车相结合的典范。在它的三代军车中,越野车由一代的80%降为25%,而借用车竟占到了91%,德军将军车分为表1-17中的三种六类,鲜明地体现了军民结合的思想。

德军第三代军车仍以选用现存的民用产品为主,强调系列化和通用化的水平。各代军车中的轻型越野车经历了一代的专制(Ⅰ类)和二代的改制(Ⅲ类)以及三代的选用(Ⅴ类)的变化历程。参见表1-18。

我军第一代军车的开发,走的就是军民结合的道路。这不仅是载重汽车,就是越野汽车整车和总成部件也有不少是通用的。4×2的CA10载重车,4×4的BJ212等车,军用民用没有什么界线。

我国还是一个发展中的大国,当前和今后一个相当长的历史时期都要集中一切力量搞经济建设。因此军费总是有限的。而有限的军费也不可能优先用于发展军车。我们只能把有限的资金用来开发个别高机动车型和特殊的专用车辆,而大量的军车还要按照军民结合的方式来解决。

今后,无论那个国家,发展军车都要贯彻军民结合的原则。都必须把整车分为专用、改用和通用三个大类。而发动机和轮胎等总成部件都要尽可能选用民用产品。军用标准也要尽可能向民用标准看齐,坚决贯彻标准化、通用化和系列化的原则。总之,要最大限度地降低开发、购置和使用费用。要做到经济合理、保证供给,就必须走军民结合的道路。

六、继承与发展相结合

承前启后,继往开来,这是发展军用汽车的一种必然趋势。战争形式的演变和武器装备的发展必然推动军用汽车的发展。然而,军事装备在体积、质量上的相对稳定性又必然带来军用汽车的相对稳定性。从另一方面看,军用汽车,特别是军用越野汽车使用频次低,持续生产年数和换代周期也就长;越野汽车,特别是重型和超重型越野汽车,生产纲领低,成本高,效益低,一般厂家不愿开发,且难于稳定产品质量。因此,在军费有限的情况下,发展军车不能截然离开原有的基础。只能新老兼容、补缺更新、逐步换代。

开发军车,经济落后的国家需要继承发展,发达国家也需要继承发展。继承发展不仅体现在车型开发上,更体现在装载质量的等级上。

美国是一个经济强国,但它的军车开发也是走的继承发展的道路。

美国1950年开发的M系列,包括0.25,0.75,2.5,5.00,10.00,15.00t六个装载质量等级。从上看,它是二战期间战术车辆的改进系列;从下看,后来各代车型又是以它为基础逐步发展演变的。

0.25t级的M38是二战期间的一代军车威力斯(willys MB)的改进延续,而在M38的基础上于1959年又发展为三代的M151,1964年再改型为M151A1,1970年再改型为M151A2。不仅装载质量等级未动,就是车型也始终是在原始基础上逐步改进发展的。

2.5t级的M44系上世纪40年代研制,1950投产的。1960年改为M44A1,后又改为M44A2。

5t级的M54系列(13个车型),于1950投产,系二战中的4.0, 5.0,6.0,7.5t级车的代换车。该系列直到20年后的1970年,才发展了M809等效系列。虽然再过12年后的1982年又投产了M939系列(37个车型),但M44系列和M809系列依然并存。直到1985年,美军才宣布一个新的计划,即以中型战术车(MTV)补充M39系列,并代替M54和M809系列。就M54系列而言,它的生存时限已达35年,且和其他同等级系列兼容并存达15年之久。

由此可见,军车的等级系列和车型是不轻易更动的。特别是那些装备量较大的车型系列,更是要保持相对稳定。这就叫做继承性。

我军情况如何呢?1961年总后车船研究所制订的第一代军用越野汽车系列型谱共有0.4,0.8,1.5,2.5,5.0,8.0t六个等级。实际开发和装备的体制,基本与型谱规定一致。

二代车的开发,当然应该完善补缺,但同时必须注意其继承性。特别是4×4的0.5t级车、6×6的2.5t级车和5t级车是不可轻易更动的。截至1989年的统计,三级车的装备量分别为0.5t级的约4万辆,2.5t级的约5.5万辆,5t级的约0.8万辆。因此,要在短期内把它们全部换装那是不可思议的。且不说管理体制更迭的难处,就是新车的开发和老车的换装,没有上百亿的投资是不可能实现的。在当时国家集力经济建设的情况下,在市场经济的今天,我们依然需要走继承发展的道路。

当然,继承不等于僵化,不等于停滞不前。首要的还是必须根据武器装备的发展变化以及国民经济和汽车工业的状况不断进行调整补充,改进发展。就是继承性车型,也要不断改进,不断开发变型车和改装车。

七、注重全寿命经济性

高性能和高品质的军用汽车是胜利完成军事使命的前提保证。然而过高的指标研制成本必然加大;过高的品质要求,势必带来材质和工艺等的高标准和严要求。最终导致成本增高,经济性下降。因此,各国开发军车都本着实事求是的精神,权衡利蔽,合理要求。在不失其先进性和满足需要的前提下,注意性能、品质和成本的统一。强调降低研制成本,提高使用效率,提高全寿命经济性。军用汽车,特别是军用多轴汽车存在下述特点:

一是结构复杂,生产纲领低,持续生产年数长,难于建立先进而完整的工艺、工装线。进而导致产品质量差和生产成本高。特别是装载质量较大的多轴越野车成本就更高。越野车和公路车相比,一般来说,若功率比为1,那么装载质量比大约为2/3,而成本比却大约为3/2。若装载质量相同,售价比却可超过3倍。

二是工作效率低,使用成本高。中、重型和超重型越野汽车,在非战争时期,年均行驶里程一般不超过1万公里。而使用和封存寿命却在20年之上。如要始终保持完好的技术状态,前10年保修费的总和乃至可以达到购置费的3~5倍。因此,如何降低研制成本,特别是降低使用成本就显得格外重要。

根据战略方针和经济实力,各国都实事求是地制订了军车的使命和功能要求,确定装备体制。对于那种成本高和全寿命经济性差的车型,就是美军,德军也不愿大量装备。德军以Iltis代替性能高、能浮渡,可使用多种燃料的欧洲吉普就是一个最好的例证。

为降低研制成本,提高使用经济性,各国军车设计都强调标准化、系列化和通用化水平。首先是强调整车系列的合理分布,巧妙地安排不同等级车型间的关系以及公路车和越野车的关系。采用“定轴荷、变轴数”、“定轴数、变轴荷”、“定轴数、变轴距”等一系列措施来加大系列密度,以小的代价实现扩大系列功能范围的目的。其次是注意各主机厂间总成部件的系列化和通用化。且把整车换代立足于原有总成的改进和换代上,分段改进,逐步提高。

军车的驱动形式、轴数以及基本参数,既影响性能,又影响成本。军车设计都注意尽可能统一这一矛盾。例如,提高装载质量和整备质量的比值,这是既可减轻重量,节省材料,降低生产成本,还可提高动力性能和降低使用油耗等等。

由于研制成本远低于使用成本,所以军车研制特别强调提高可靠性和维修方便性。首先是确保发动机的内在品质和整车的装配调整质量,保证在各种使用条件下,不易产生故障和不正常损坏。做到工作可靠,功能正常。再则是须做到易于接近,便于部件换修,减少专用拆装工具。特别注意选取高耐磨性等先进材料,减少润滑点,采用不润滑或具有持久润滑能力的零部件。选装免维修电池,装置电脑故障监测仪以及中型以上车辆采用可翻驾驶室等等。从而做到操作简便,易于管理。将全寿命经济性统一于可靠性之中。

八、政策和策略

各国发展军用汽车的最高原则,就是服从战略方针的需要。作为我军就是要提高军交运输的综和保障能力和快速反应能力,立足于打赢一场高科技条件下的战争。

发展军车必须实事求是,联系实际。联系高科技战争的实际,做到与战争的需要同步;联系武器装备和军车现状的实际,做到与武器装备发展的配套需要相同步;联系国力和汽车工业状况的实际,做到与军费开支的可能和汽车工业水平相同步。特别像我们国家,还要联系改革开放和市场经济的实际,做到与变化了的形势相适应。

前述军车发展趋势,其本身不少就是发展策略。归纳起来说,就是着眼全局,完善体制;日趋复杂,更需简化;继承发展,稳步提高;军民结合,立足于民;突出机动重点,注重适应生存;提高“三化”水平,利于部队管理;保证先进合理,提高综合效能等等。

我国由于历史原因,军车起步较晚,但改革开放带来了有利的战略格局。我们必须抓住这个大好时机,使军车的开发有一个质的飞跃。除需把握军车发展的共同策略外,还需统一思想、加大投入、理顺关系、加强科研。特别要理顺各军兵种协调的关系,理顺整车开发和掌握核心技术,发展先进的总成部件的关系,把我军军车开发纳入总部统一正确的领导之下,纳入到系列型谱指导下的科学轨道上来!

1. 统一认识,正确决策

为开发出一代高水平的军车,必须有一个正确的决策,而正确的决策来源于正确的认识,正确的认识离不开对客观情况的透彻了解。因此,建议组成一个由总部负责,各军兵种参加的工作办公室。其任务是对外军军车的编装体制和性能水平,我军军车的管理体制和技术状况,我军的装备体制和我国汽车工业的现状和发展规划作一全面的考查。并搜集典型样车,联系我军装备进行使用试验。且在此基础上,进行认真地分析论证,提出调查报告,并向军委和有关部门汇报。务使各级主管部门明确军用汽车在现代战争中的地位和作用。阐明现代战争打的就是高科技。高科技是一个有机的系统工程,高科技离不开高机动;看到我军现装汽车的实际水平看到核心技术还掌握在外人手中的现实。清楚开发和换装一代军车需要大量的资金以及先进的技术和较长的周期,从而,提高认识,引起关注。且应提出一个根据充分、行之有效的发展规划,为高层领导的正确决策提供有力的参考。

2. 加大投入,赢得扶持

在统一认识、正确决策的基础上,尚需加大投入、赢得扶持。开发和换装一代军车,是一项伟大的工程,没有高层领导的重视和决心,是很难实现的。高层领导的重视和决心还必须把它化作专题立项和巨额军费拨款。此外,还需根据我国市场经济机制的新形势,规定一些有利发展军车的保护政策和有关的法规、法令。诸如价格限制、减税、免税、禁购外国军车以及强制推行统一的总成部件等等。

3. 理顺关系,改革体制

要发展军车,除需要高度重视和加大投入外,还必须有一科学合理的管理体制和统一的权威机构。

我军军用汽车的开发过去长期无人统一管理。长期处于谁都在管,谁都没管。人力、财力分散,技术水平低下的散、乱状态。在开发投资方面,长期以来军车远不如武器装备那样受到重视。故致使军车开发不力,水平提高不快。此外,按需订货,特别还需要有真正的专家班子把关,防止不正之风。

为理顺这种关系,必须明确统一的军车领导机构。负责全军军车的政策规划、经费管理、研究论证、试验定型、编装订货以及维修管理等全面的工作。

4. 端正方向,加强科研

在理顺关系的前提下,发展军车尚需改革科研体制,端正科研方向,深入开展军车研究。

上世纪60年代初,总后组建了全军第一个车辆研究所。以后各军兵种又相继建立了一些类似的机构。然而,这些机构,无论是其体制、规模、方向任务,还是其研究经费,都不足以胜任我军军用汽车的研究这一历史使命!

要肩负这一重任,必须建立全军统一的军用汽车研究机构。这个机构,除应具有雄厚的科技队伍和科技手段之外,还须给予经费保证。这个机构的方向任务,远不止于维修运用和变型改装,而主要是在抓好“两头”,抓好标准、论证和试验定型的前提下,侧重抓好那些具有军用特性的总成部件的开发。抓好军车机动性、适应性和那些具有发展趋向的课题的研究,包括多轴汽车的理论研究。

科研人才是科研水平的标志,必须加强科研队伍的建设。特别要注重培养军车科技人员的革命事业心,使之具有真才实学。我们需要硕士、博士,但不盲目崇拜牌子。既要防止弄虚作假,争功抢位,更要反对那种“无人士非仕,有帽豕成家”的歪几陋习。我们不能不懂装懂让那些毫无设计经验的刚毕业的学生去写标准,搞论证,制定战术技术指标,这完全是一种不尊重科学的无知行为。

为抓好科研队伍的建设,必须首先抓好领导班子的建设。必须要求他们建功立业、表率士卒,振奋精神、抓好大事,加强学习、深入科研,净化空气、杜绝派性,公正无私、平等待人,交心贴心、尊重人才。

什么样的人才方称得起优秀的科技人才呢?条件是:

a. 强烈的事业心和坚韧的意志力;

b. 逻辑的思维方式和创造性的工作方法;

c. 扎实的理论基础知识和专业基础知识;

d. 一专多能的本事和运筹协调的能力;

e. 成功的经验和失败的教训。

ICP经营许可证:鄂B2-20080078

(于2003年首获许可证:鄂B2-20030029)

鄂公网安备:420100003343号

© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有

投诉举报电话:027-87592219