我军越野汽车自1958年6月29日南京汽车厂试制成功第一台NJ230型1.5t越野汽车和同年9月20日由第一汽车厂试制出CA30型2.5t越野汽车以来,经历了从无到有,从轻到重,从单一产品到系列产品的漫长的发展过程。

解放战争初期,我军基本上靠的是步行(坐“11”号汽车),靠的是人背马驮小车推。解放战争后期,我军以缴获国民党军的美制杂牌车用作军车。当时的主要车型有福特吉普车、道奇T214中卡、威力斯、吉姆西和斯蒂贝克10轮卡车、大蒙天重型卡车等。截至1949年底,全军共有两万多辆军车。

上世纪50年代,由于抗美援朝战争的需要,从苏联进口了一批越野汽车,其主要车型有嘎斯ГАЗ67和嘎斯ГАЗ69 0.5t指挥车,嘎斯ГАЗ63 1.5t轻型越野车,吉斯ЗИС151型和吉尔ЗИЛ151型2.5t中型越野车,亚斯УАЗ210型、乌拉尔УРАЛ375 5t和克拉斯

КРАЗ375重型越野车。全军总共也只有3万余辆军车。

1959年以后,由于国际形势和中苏关系的变化,军事装备都要立足于国内生产,故于1960年成立了由国防科委领导的、各军兵种参加的轮式车辆专业组即12专业组,负责拟定军用汽车的发展规划。组织研制、定型和生产。

从此,我军越野汽车的发展步入了正轨。我军军用汽车的发展大致可分为如下四个阶段:

一、引进仿制阶段(1957-1965年)

1957年,我军越野汽车基本还是个空白。补充装备,更换杂牌和解决有无问题尚属当务之急。当时自行设计,大量投资建厂,不仅技术上有困难,而且财政和时间也不允许。因此,国家采取了投资少、上马快、需要急、用量大的轻中车型先上,反之则缓。并利用现有生产能力改造扩建,在民品生产能力中混流交叉生产。

产品开发主要采取引进技术、仿制和自行设计相结合的办法。

1957年5月,购买了苏联ЗИЛ157型车的图样,经试制、改进并定型生产了CA30A型2.5t越野车。同时参考美制CJ5型和苏联ГАЗ63型指挥车设计试制了长江46型0.5t和NJ230型1.5t越野车。此外,还摸索设计了BJ212型指挥车。

通过对一汽,南汽和北汽的改造和扩建,到1965年末分别形成了3000辆、2000辆和4500辆的生产能力。长安机器厂投资建成了年产500台长江46的生产能力,但后于1963年在国民经济调整中下马。

本阶段为迈步阶段,故品种数量和质量均不能满足需要,但它为后来的发展取得了经验,锻炼了队伍,奠定了基础。

二、开发一代军用越野汽车阶段(1966-1978年)

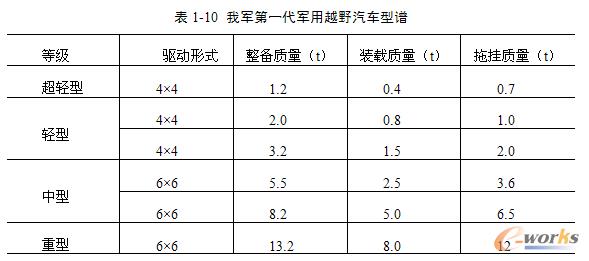

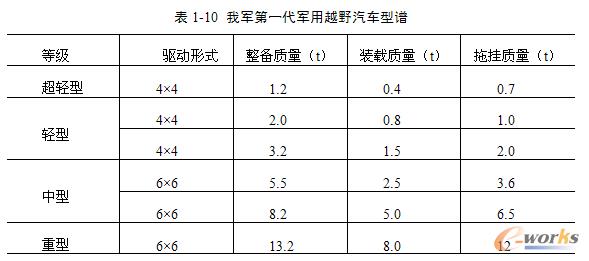

军用汽车12专业组成立后,其第一项任务就是委托车辆研究所制定了我军第一代的军车型谱,其越野汽车的主要车型参见表1-10.

这个型谱适用于我军一代越野汽车的开发研制与选型订购、并保证其发展、编配的计划性、完整性及其经济合理性。

1962年5月该型谱以国防科委的名义上报中央军委批准后,并转发国务院各工业部门及军委各总部、各军兵种。并报请国家计委解决生产条件。国家计委和一机部对发展军用越野汽车都很重视,多次研究布置其研制和工厂建设问题。六十年代中期,我国中重型武器有了相应的发展,重炮和各型导弹的问世,对军用越野车有了新的需要。当时越野车的品种、型号和产量都不适当需要,“两炮一车”“三炮一车”“有炮无车”的状态,供需矛盾突出。因此,国家投资20多亿发展军用越野汽车,开发新产品的建设生产基地。一机部和八机部,继CA30,NJ230和BJ212之后,又开发了NJ220型1t,EQ240型2.5t,EQ245型3.5t,JN252型,LT665型和SX250型5t和CQ261型6t越野汽车。

开发这些车型的厂家是一汽,二汽,南汽,北汽,川汽,济汽,陕汽和一拖等。

主要车型的具体安排如下:

0.4t 4×4 的BJ212型指挥车安排到北京汽车厂,纲领按年产500台建厂。

1.5t 4×4的NJ230型越野车安排到南京汽车厂。

2.5t 6×6的CA30A型越野车安排到第一汽车厂,同时组建一个年产300台的越野汽车分厂。

以上三厂抓紧研制,并改建扩建工厂。1965年三厂样车经总后车辆研究所和炮兵研究所全面试验后定型投入了批量生产,并于1966-1972年期间装备了抗美援越的参战部队。

北汽经“三五”和“四五”改造,BJ212型车的生产能力迅速提高,1971年突破万辆,1976年达到14559辆。

南汽经1972-1979年的扩建,完成投资4549万元。4×4的NJ220型1t越野车于1980年初投产生产能力有了很大提高。同是还建了7条NJ220型车的生产线,为开发1t级车打下了基础。

一汽到1970年达到6000辆的生产纲领,1971年曾生产了9303辆CA30A型越野汽车。

为解决2.5t、3.5t、5t和8t越野汽车的问题,提高越野车的生产能力并为适应新形势的需要,还提出了“建设西南重型汽车生产基地、中南中型汽车生产基地和西北轻型越野汽车生产基地”的设想,并列入“三五”规划。此时,适逢国家提出“靠山、隐蔽、分散”的三线建设方针和“平战结合”的原则,经中央和国务院批准,一机部确定在巴岳山旁、武当山下和秦岭北麓同时建设三个大型汽车生产基地,即川汽、二汽和陕汽。1975年三基地完成一期工程建设并出车。

四川大足汽车厂,曾于1965年引进法国贝利埃GCH越野车技术,生产了红岩CQ261型越野汽车。

陕西岐山陕西汽车厂,于1969年建设,1975年小批量投产6×6的SX250 5t越野车。

湖北十堰第二汽车厂,于1969年建设,研制车型为东风EQ240型6×6 2.5t越野车和东风EQ245型6×6 3.5t越野车。2.5t于1975年投产,年产量为2.5万辆,3.5t于1982年投产,年产量为2万辆。

因战备需要,1965年国家计委还对洛阳拖拉机厂和济南汽车制造厂进行了扩建改造,建立了越野汽车分厂。1966年给洛拖安排并于1970年生产了少量的6×6东方红LT665型5t级越野汽车。因特殊需要,还在型谱之外,1967年给济南厂安排了8×8 5t越野车的试制任务,1969年开始批量生产了黄河JN252型8×8 5t越野汽车。

在本阶段,在开发国产军用越野汽车期间,曾在青黄不接之际,还小批购买罗马尼亚卡尔巴阡SR132M型4×4 2t越野车,法国GBC 8MT型6×6 4t和GCH型6×6 6t越野车。此外,还于1980年购买2000台德国BENZ 2026A型6×6 7t越野车。

至此,我军所需的越野汽车基本按一代型谱的要求,实现了国产化。在上述这一时期,是投入最多,布点最广,建设规模最大,品种发展最快,产量大幅上升的时期。

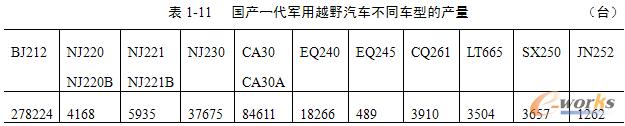

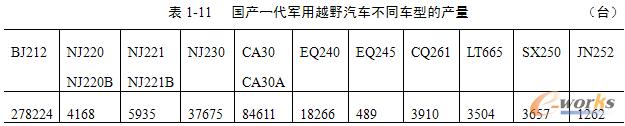

在1958~1989年期间,我军共装备国产一代军车441701辆,不同车型的数量列于表1—11中。

三、开发二代军用越野汽车阶段(1979-1994年)

随着国际形势的发展变化,国防建设的需求也发生了相应变化。与此相适应,军用越野汽车的产品品种和产量均有相应调整。第一代越野汽车技术已显落后,某些新式武器的发展需要新的车型与其配套,以适应国防现代化建设的需要。

从1980年开始,总参、总后就安排二代军用越野汽车的研制。1986年,总参正式下达了二代军用越野汽车的研制计划,分别是:

北京吉普汽车有限公司,负责轻型指挥车;

南京汽车厂负责1t越野车;

第二汽车厂负责3.5t越野车;

陕西汽车厂负责7t越野车。

此外,还安排四川汽车厂和重庆汽车研究所研制6×6的12t和8×8的16t超重型越野车,以适应2000年前后军队武器装备的配套需要。

上述单位经调研论证和设计试制,研制了CAQ052型指挥车、CAZ352、CE2246型3.5t和SX2190、CSX2527型7t越野车,同时研制定型了NJ2040D型军用越野汽车。

12t和16t越野车,虽做了大量的研制工作,但由于经费和技术问题,故调整了研制计划。

本时期研制的越野车,性能指标较好,具有上世纪80年代水平。

EQ240型6×6 2.5t和SX250型6×6 5t越野车虽未作安排,但厂方依然做了大量的改进,军方依然大批订货,以满足军队的实际需要。

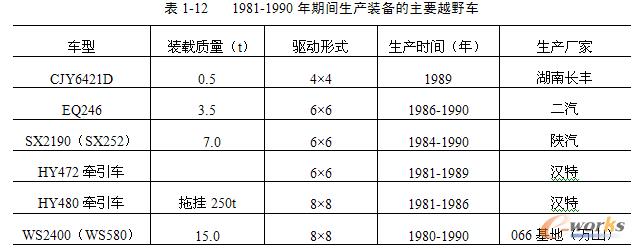

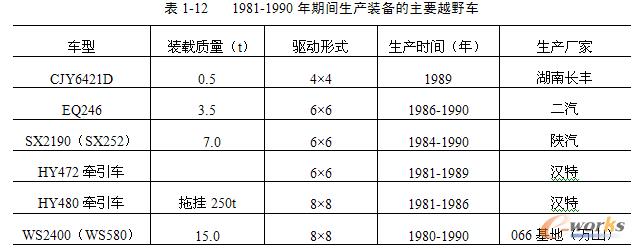

此外,在上世纪80年代,还根据部队的实际需要,由湖南长丰厂生产了CJY6421D型4×4轻型越野车,由汉阳特种车辆厂生产了HY472型6×6和HY480型8×8牵引车,066基地生产了WS2400型8×8 15t越野车,具体参见表1-12。

二代越野汽车的开发过程,贯穿了整个80年代,但总有一种无所遵循的感觉,因此到了90年代初期,总参装备部下达了制订二代军车系列型谱的任务。应该说,这是一个晚到的任务!

1991年,总后军事交通运输研究所以科研计划的形式向总后车船研究所下达了编制二代军车系列型谱的任务,其项目代号91241。研究所在接到任务后对我军各兵种和部队的需要,对我国汽车工业的现状和规划以及外军军车体制发展进行了广泛的调研,并在此基础上进行了科学的分析,制订了我军二代军车系列型谱,并写了约两万字的编制说明,1996年9月在总后军事交通运输部的主持下通过了评审。

本系列型谱包括军用越野汽车,军用载货汽车和军用半挂汽车列车三大整车系列,以及相应的军用汽车发动机和车轴、车轮两大总成部件系列。

军用越野汽车是我军的基本车型系列。该系列车辆共有4×4,6×6和8×8三种驱动形式。按越野行驶工况下的最大总质量区分,有轻、中、重和超重四个型别。按最大装载质量区分有0.50、0.75、1.50、2.50、3.50、5.00、8.00、12.00、20.00t九个级别,十五个型号。

在二代军车的发展和型谱制订的过程中,存在许多不同的意见。其中最主要的是受德军越野装载质量为5t、7t、10t编制的影响。也就是,以6×6的7t为基础,减一个轴为4×4的5t,加一个轴即为8×8的10t。然而,这个体制是与我军各军兵种的武器装备的体制不相适应的,我们需要的是6×6的5t,6×6的8t和8×8的12t。由于思想混乱,故使二代车的开发走了一定的弯路。例如曾有人主张取消6×6的5t,只开发6×6的7t,取消型谱设想的8×8的16t等。

二代军用越野车的主要车型照片列于图1-2~图1-22中。

四、开发三代军用越野汽车阶段(1995年以后)

我军三代军用越野汽车的开发,是在需要和可能的条件下进行的。一方面,它是以我军战略战术使命的需要和军事需要为前提的。随着我军现代化水平的提高,各种装备有了很大的发展,特别是各军兵种武器装备的大型化和重型化,对各型军车的机动性有了更高程度的要求。而另一方面它又是随着改革开放的发展,随着我国经济实力的增强,特别是汽车工业有了翻天覆地的变化,生产基地和生产手段大大加强了,试验研究手段大大充实和提高了,这就保证了三代军用越野汽车的水平和优良的战技指标。

我军三代军车除通用越野汽车以外,还有高机动汽车、牵引车和半挂列车以及货车、客车和小客车等。

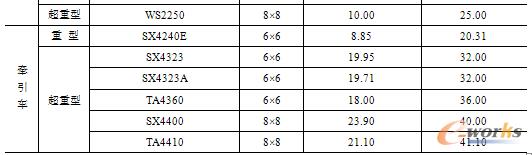

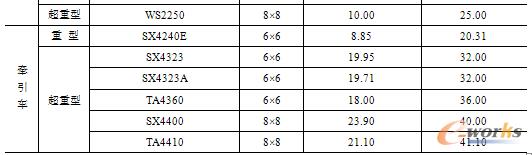

三代通用越野汽车系列和二代越野车相比,仍包括轻型、中型、重型和超重型四个等级,其最大不同之处是:随着我军武器装备和我国汽车工业的发展,车型数量增多了,重型和超重型车的车型增加的更多,特别是基本性能指标大大提高了。

本书对三代军车系列的构成虽不做具体介绍,但对可供军方选型订购的主要越野汽车将作如下的具体说明。

我国高速发达的经济和汽车工业,给三代军车的选型订购创造了一个“想要什么就有什么”的充裕的供应条件!

我国生产越野汽车的厂家就有数十个。例如北汽、南汽、陕汽、二汽、重汽、北奔、汉阳、铁马、川汽、洛拖等,特别还有泰特和万山等超重型越野汽车公司。

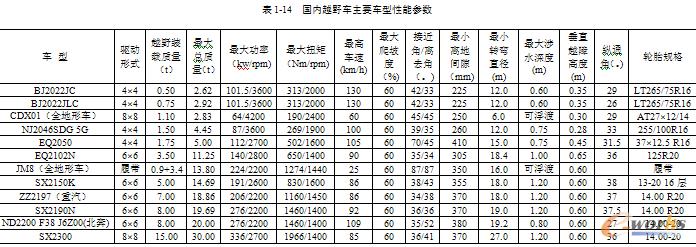

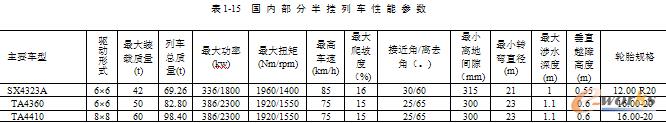

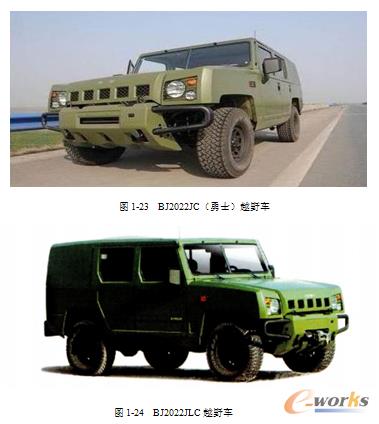

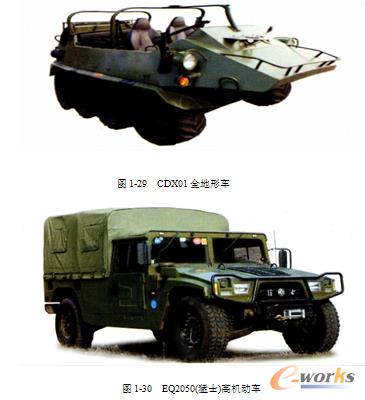

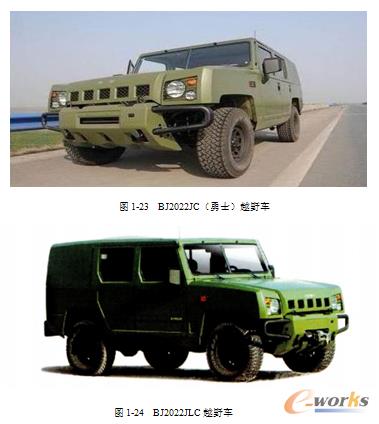

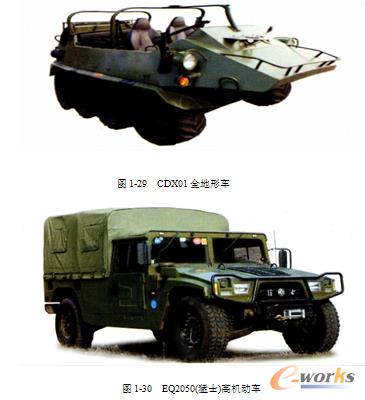

表1-13列出了可供三代军车选型参考的主要越野汽车,包括通用越野车、高机动车和牵引车。其中9个车型的照片列于图1-23至图1-31之中。

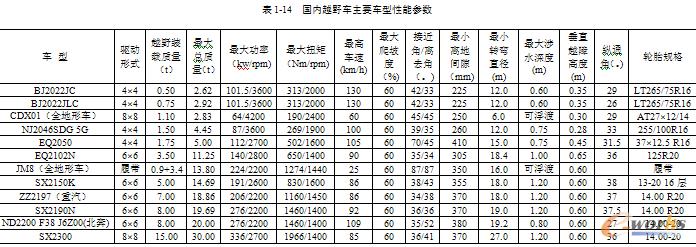

表1-14列出了国产主要越野汽车的性能参数。

上述车型,不仅可以作为通用越野车,满足陆军、二炮等兵种的需要,而且还可作为专用特种车满足二炮和航天等部门的需求。

五、军用越野汽车的科研试验

1. 军用越野汽车的试验

试验是设计研制进程中的主要步骤之一,是鉴定考核越野汽车产品可靠性、战术技术性能指标和制造质量的主要手段。军用越野汽车的试验大致分为工厂自检性试验、部队使用试验、检查考核试验和设计定型试验等。不管何种试验都是为了考核越野汽车产品的可靠性、技术性能和地区、气候适应性及其质量水平是否达到了设计任务书的要求,暴露问题,为改进设计或设计定型提供依据。

试验要按规定的大纲进行,内容、方法都有详尽、具体的规定。试验的组织工作,除工厂试验由工厂自行进行外,其他试验均由部队指定的单位或由国家军工产品定型委员会所属车辆定型委员会指定的单位组织进行,制造厂派人参加。通过试验,作出鉴定,写出报告,供各方面参考。

上世纪80年代以前,军用越野汽车的试验因为当时汽车试验场没有建成,条件不完善,只有少数车型曾在已有试验场或军队坦克试验场做某些专项试验,而多数试验还是选择利用自然环境条件进行。

各车型都曾作过湿热带、寒带和高原地区适应性试验,或称“两高一低”(高温、高原、低温)试验及有关专项试验,经过全面试验合格者方可定型。例如:CA30型越野汽车的试验。1961年5月至1962年10月,总参“914”办公室组织总后车船研究所、炮兵研究院车辆处与第一汽车厂共同组成试车队,用2辆CA30型和1辆吉尔157型越野汽车在珠江三角洲、海南岛、海拉尔、青藏高原作适应性试验、历时一年半,行程50000公里,对CA30型越野汽车进行了一次全面考核。EQ240型越野汽车长途可靠性试验,1974年3月第二汽车厂用3辆样车,从十堰出发,途经西南和“三北”地区到海拉尔地区,跨越18个省、市、自治区,历时一年又1个月,于1975年4月结束,行程40000公里,全面进行了不同地区、不同地形、不同路面、不同气候条件下的性能试验和工况测定。CQ261型、LT665型、SX250型3种重型越野汽车使用试验。1984年4月,总后司令部和车船部委托青藏公路运输76团用CQ261型、LT665型、SX250型3种重型越野汽车各2辆和美制M813型、M813型10轮、M925型越野汽车各1辆,在西宁至拉萨青藏公路上作使用对比试验,各厂派人参加。试验于1985年1月结束。行驶30000余公里。这是各车型试验中几次较大的试验。

2. 越野汽车试验规程和试验方法

越野汽车试验规程和试验方法是指导汽车试验的技术性、规范性文件,也是必须遵循的法规性文件。1963年,总后车船研究所、长春汽车研究所和炮兵科学研究院联合草拟了《军用越野汽车试验规程》(下称规程)和《军用越野汽车设计定型试验方法暂行规定》(下称方法)。总后车船研究所、长春汽车研究所组织11个单位在军用越野汽车科学技术工作者已取得的研究成果、借鉴国外有关越野汽车试验方法、总结中国军用越野汽车试验实践经验的基础上起草了《规程》和16个《方法》。这16个方法是操纵稳定性、地面通过性、自救互救能力、可靠性、寒区适应性、湿热地区适应性、沙漠地区适应性、高原地区适应性、人体工程、维修评价、战术行驶、装载适应性、牵引适应性、铁路运输适应性、防侦破性能、防干扰通讯设备效能等。这些试验方法中各有几项专项试验,内容详尽,规定具体,易于执行。

1984年,总后车船部和中汽公司将《规程》和16个《方法》合编成册印发执行,简称《越野汽车蓝皮书》,影响颇广。

3. 汽车试验场的建设

试验场地是实施试验的重要条件。上世纪60~70年代、军用越野汽车的试验基本上都是利用自然条件进行的。当时国家仅有的海南湿热汽车试验站(后改为海南汽车试验研究所),试验设施不全、水平不高,虽有CA30型、CQ261型、LT665型越野汽车在此进行过某些专项试验,但大部分军用越野汽车和曾在此做过专项试验的越野汽车的大部分试验项目,还是选择自然环境条件进行试验,行迹遍及二十几个省、市、自治区。

随着汽车工业的发展和科学技术的进步,国家于80年代扩建了海南汽车试验站,新建了襄樊汽车试验场,军队扩建了总后定远汽车试验场,形成了中国三大汽车试验基地。前两个汽车试验场,不仅承担了民用汽车的各项试验,也可做军用越野汽车的试验。总后定远汽车试验场是为了加强军用越野汽车的试验考核而建设的,也可做民用汽车的试验。

这些试验场建有高速环道、越野试验路和搓板、扭曲、卵石等各种典型强化路面20种左右及相应设施,条件完善,是进行汽车试验、考核鉴定汽车产品的重要基础设施。

海南湿热汽车试验站(海南汽车试验研究所),始建于1958年,为中苏合作开展湿热带汽车试验而建立的。经过几次扩建,已建成具有现代化测试手段,可承担各种汽车常规试验的综合试验基地。

第二汽车厂襄樊汽车试验场。70年代初,国家筹划建设另一个综合性大型汽车试验场,一直没有定论。进入80年代,随着国民经济的高速发展,汽车工业发展过程中的科学实验任务倍加繁重,为适应汽车工业发展需要,1984年2月,国家计委批准第二汽车厂在襄樊市建设大型综合性汽车试验场。实验跑道和设施按照英国MIRA提供的技术建造,符合国际试验方法和法规,于1990年8月建成。

总后汽车试验场位于安徽省定远县,是军队系统为加强越野汽车的试验,在总后车船研究所汽车试验场基础上建设的综合性汽车试验基地。其任务是承担新型军用汽车的选型与定型试验,为发展新型车辆的专项研究试验和质量抽检试验等。该场于1998年交由总后装备部管理。目前已具备相当的实力,除高速跑道外,还有泥泞地、沙地、沼泽地、水网稻田地等多种地面通过性考核设施;结合战场环境,建设了弹坑、路井、凸岭、水池等多种地形;此外还建设了沙石路、碎石路、坑洼路、起伏路、连续转弯和纵坡、侧坡等各种道路。

4. 汽车科研机构的建设

汽车行业的科研机构有部属的长春汽车研究所、重庆汽车研究所、中国汽车技术研究中心和第九汽车设计研究院,还有汽车电器、汽车车身附件等23个厂属专业所。此外,第二汽车厂技术中心、重型公司技术中心和清华大学汽车系、吉林工业大学汽车系、武汉工学院等均有相当实力。军队有总后车船研究所负责军用越野汽车研究及检验任务。

长春汽车研究所是建立最早(其前身是1950年建于北京的汽车拖拉机实验室,1957年汽车部分迁长春成立汽车研究所),规模最大、设施最完善。该所曾一度设有军用车辆研究室,做过军用越野汽车的调研和样车的试验分析,1965年成立第六研究室(特种车辆研究室,代号703室),该室参加过20Y型越野汽车的设计,1966年内迁贵阳后不久解体。

该所还派出人员参加了BJ210型越野汽车的设计,参加了一些型号越野汽车的试验,和总后车船所一起组织制订了越野汽车试验规程及16个试验方法。

重庆汽车研究所1965年建立后,参加了几种重型越野汽车的设计,其中承担了CQ261型越野汽车的改进设计、试制试验,WS2400型越野汽车的调研分析和修改设计以及完成了第二代超重型越野汽车设计的前期工作。

总后车船研究所建立于1960年,建有多轴汽车试验台和高低温试验室等较为完善的军用越野汽车试验设施。该所制订了我军第一代和第二代(1994年)军用汽车系列型谱,制订了各型军用越野汽车战术技术性能参数,组织军用越野汽车的试验、鉴定和现役军用车辆的质量抽检等,此外,还组织翻译出版了约500万字的美国军用汽车标准,具体组织编写了约98万字的越野汽车“蓝皮书”等。

其他各专业研究所也承担了军用越野汽车所需项目中与自己专业有关的研制任务。

5. 军用越野汽车学组及其学术活动

1978年,中国军用越野汽车的产品品种,技术性能和生产能力都处于蓬勃发展的新时期,为适应这种形势发展的需要,总后车船研究所、长春汽车研究所、第一汽车厂、第二汽车厂、吉林工业大学、清华大学等单位发起成立了越野汽车学组,并于当年9月在天津召开成立大会暨第一届年会,推举了学组负责人,进行了学术交流。学组办事机构设在总后车船研究所。越野汽车学组于1982年第三届年会时改称为中国汽车工程学会汽车技术分会越野汽车委员会。

越野汽车学组每两年召开一次年会,发表学术论文,总结经验教训,探讨有关学术问题和中外越野汽车发展的方向,研究一个时期要重点解决的理论和实践问题,到1987年,共召开5次年会,发表和交流学术论文百余篇。越野汽车技术分会也召开了几次年会,开展了学术活动。